Dépassant aujourd’hui les 9 millions d’habitants, Lima[1], capitale du Pérou, a connu un développement accéléré dans la seconde moitié du XIXème siècle. Il s’est caractérisé par le dépassement de l’État et des pouvoirs publics face à la croissance de l’urbanisation et par la production d’inégalités marquant l’espace urbain (Matos Mar, 2012). Les années 1990 sont celles de la libéralisation de l’économie péruvienne, qui s’est faite conformément aux préceptes de El Otro Sendero[2] de H. De Soto (1987) et à ses recommandations pour surmonter la crise économique des années 1980, la pauvreté et l’informalité. Porté initialement par le président A. Fujimori, autoritaire et ultralibéral (1990-2000), le projet politique marque le début d’une phase de forte croissance économique et d’une réduction globale de la pauvreté, mais aussi d’une régression de l’État social et des services publics.

With currently over 9 million residents, Lima[1], the capital of Peru, experienced accelerated development during the second half of the 19th century, characterised by the fact that the State and the authorities could no longer manage the growing urbanisation and the production of inequalities affecting urban space (Matos Mar, 2012). The 1990s were the decade of Peruvian economy liberalisation, according to El Otro Sendero[2] by H. De Soto (1987), as the solution to the economic crisis of the 1980s, poverty and informality. Initially supported by authoritarian and ultraliberal Peruvian President A. Fujimori (1990-2000), this political project marked the beginning of a phase of strong economic growth and global poverty reduction, as well as a phase of regression of the welfare State and public services.

Quels sont les effets des politiques néolibérales et comment contribuent-elles à la production d’inégalités socio-spatiales à Lima ? L’argumentation développée s’appuie sur l’analyse de l’évolution de l’offre de soins à Lima, convaincue que l’histoire sociale et politique des infrastructures de soins permet d’éclairer les dynamiques urbaines : « l’évolution de l’appareil sanitaire nous raconte en fait l’histoire de la ville » (Defossez et al., 1991, p.138).

In this context, the effects of neoliberalisation are analysed from the evolution of the healthcare system in Lima. We will be examining the social and political history of health infrastructures with a view to shedding light on urban dynamics: “the evolution of the healthcare system in fact tells us the story of the city” (Defossez et al., 1991, p.138). What are the effects of neoliberal policies and how do these contribute to the production of socio-spatial inequalities in Lima?

L’article retrace dans un premier temps la construction du dispositif de soins, déjà porteur d’inégalités avant le tournant libéral. Parmi les différents services de soins qui coexistent à Lima, l’attention se focalise sur les structures hospitalières publiques et privées, qui sont les éléments les plus emblématiques du dispositif et les plus représentatifs de ses évolutions, même si d’autres structures de soins occupent une place plus ou moins importante dans le dispositif, notamment les structures de soins primaires (structures de soins de proximité sans hospitalisation, médecins de ville) ou encore les pharmacies.

This article relates at first the construction of the healthcare system, which already contained inequalities before the liberal watershed. Among the different healthcare services coexisting in Lima, the focus was on public and private hospital structures, the most symbolic elements of the system and the most representative of its evolutions. Besides public or private hospitals, other healthcare structures occupy more or less important places in the system, primary healthcare structures (community care structures without hospitalisation, city doctors) or pharmacies in particular.

Une double lecture de l’impact de la néolibéralisation sur l’accessibilité à ces structures hospitalières est ensuite proposée. La première porte sur l’aggravation des inégalités socio-spatiales sous l’effet du renoncement à la planification spatiale de l’offre de soins, de son évolution par projets ponctuels et par le développement du secteur privé. Elle s’appuie sur l’analyse des inégalités d’accessibilité aux hôpitaux. L’accessibilité est entendue comme une possibilité d’accès et non pas comme une mesure réelle de la fréquentation (Bonnet, 2002). Si elle dépend d’un ensemble de contraintes géographiques, économiques, sociales ou culturelles, nous donnons la priorité aux critères de localisation et aux conditions économiques de la population via les régimes d’assurance santé. Les inégalités sont mises en évidence au regard de la distance aux hôpitaux et de la répartition des groupes de population bénéficiant de régimes d’assurance distincts.

We then propose to examine at two different levels the impact of neoliberalisation on accessibility to these hospital structures. The first level examination concerns the increase in socio-spatial inequalities due to the fact that the State had foregone healthcare spatial planning, to its evolution based on specific projects and private sector development. This examination relies on an analysis of inequalities as far as accessibility to hospitals is concerned. Accessibility is understood as the potential to access hospitals and not as the actual measure of attendance (Bonnet, 2002). While accessibility depends on a set of geographic, economic, social or cultural constraints, in this article we prioritise location criteria and the economic conditions of the population based on health insurance systems. Inequalities are then highlighted by comparing distances to hospitals and the distribution of population groups benefiting from distinct insurance systems.

La seconde lecture s’intéresse aux nouvelles formes d’inégalités engendrées par les politiques actuelles des services de santé. Ces inégalités résultent des choix récents d’organisation du système de soins, caractérisé par une fragmentation croissante et la recherche de rentabilité. Elles constituent en ce sens une rupture qualitative des formes d’injustices urbaines, qui s’ajoutent aux inégalités existantes.

The second level examination means to highlight the new forms of inequalities engendered by actual health service policies. These inequalities result from the recent choices of healthcare system organisation, characterised by a growing division and the search for profitability. In this sense, they constitute a qualitative rupture with forms of urban injustice which come in addition to existing inequalities.

Ainsi, l’analyse de l’évolution du dispositif de soins et des inégalités associées permet de cerner les logiques d’organisation territoriales et, par là même, de contrôle et/ou de discrimination sociale (Salem, 1995 ; Ménard, 2002). Elle insiste en ce sens sur les dimensions politiques de cette évolution et sur ses matérialisations spatiales, tout en portant un regard critique sur les modalités de production de la ville.

Analysing the evolution of the healthcare system and associated inequalities will help us to define territorial organisation logics as well as control and/or social discrimination logics (Salem, 1995; Ménard, 2002). It will also help us to examine the political dimensions of this evolution and forms of spatial materialisation, while taking a critical look at urban production methods.

1. La construction du dispositif de soins à Lima du début du XIXème siècle à nos jours

1. Construction of the Healthcare System in Lima from the Beginning of the 19th Century to Date

Un retour sur la construction de ce dispositif est nécessaire afin de situer le contexte dans lequel s’inscrit le tournant libéral des politiques péruviennes, amorcé dès le début des années 1990. Cinq phases, ponctuées de crises de diverses natures, marquent l’évolution des principales structures sanitaires : le Ministère de la Santé (MINSA), la Sécurité sociale (EsSalud) qui concerne uniquement les travailleurs salariés et leurs familles (créé en 1999 en remplacement de l’Institut Péruvien de la Sécurité Sociale qui datait de 1936), les forces armées et de police et le secteur privé[3].

It is necessary to re-examine the construction of this system, in order to situate the context of the liberal Peruvian policy watershed initiated already at the beginning of the 1990s. Five phases, affected by different crises, mark the evolution of the main public and private health structures: the Ministry of Health (MINSA), the social security system (Esalud, that concerns only salaried workers and their families –it was implemented in 1999 in place of the Instituto Peruano del Seguro Social which had been created in 1936), armed and police forces, and the private sector[3].

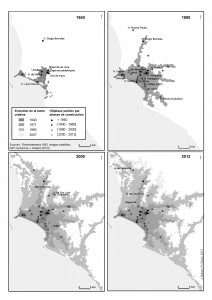

Carte 1 : Implantation des hôpitaux publics et croissance urbaine à Lima

Map 1: Establishment of Public Hospitals and Urban Growth in Lima

Du milieu du XIXème au début du XXème: les premiers grands hôpitaux de Lima

From the Middle of the 19th to the Beginning of the 20th Century: the First Large Hospitals in Lima

La première phase voit la construction des premiers grands hôpitaux à partir du milieu du XIXème siècle (carte 1). À cette époque, ils sont considérés par les hygiénistes et la population comme un des principaux agents de contamination : “le refuge des misérables… comme un lieu où on va mourir plutôt que se soigner” (Pardo, in Lossio, 2002, p. 82, traduction de l’auteur). Bien que marquée par la prospérité économique liée au commerce du guano qui permet une forte croissance économique entre 1840 et 1870, Lima voit arriver le choléra et réapparaître la fièvre jaune, notamment avec l’épidémie de 1868 qui décima 10 % de la population liménienne (environ 10 000 personnes). Cette épidémie provoqua un double changement : d’abord la mise en œuvre de mesures d’hygiène publique et d’urbanisme jusqu’alors inconnues (création d’espaces verts, canalisation des cours d’eau, mise en place de systèmes d’égouts, destruction de la muraille de Lima en 1869) et ensuite l’amélioration des infrastructures sanitaires, avec la construction de l’hôpital moderne Dos de Mayo en 1870. À la fin du XIXème siècle, il existait trois grands établissements gérés par la Société de Bienfaisance, créée en 1825 et qui avait à sa charge les orphelinats, les hospices et les hôpitaux (ils étaient auparavant gérés par les ordres religieux qui perdirent de la force suite à l’Indépendance en 1821) : la Maternité de Lima, l’hôpital Dos de Mayo et l’hôpital Loayza qui ont encore une fonction d’isolement plutôt que de soins.

The first phase saw the construction of the first major hospitals from the middle of the 19th century (Map 1). At the time, they were considered by hygienists and the population as one of the main agents of contamination: “the refuge of the destitute… like a place where one goes to die rather than get cured” (Pardo, in Lossio, 2002, p.82). Although Lima benefitted from economic prosperity linked to the guano trade (bird droppings sold as fertilizer) that led to the strong economic growth of the country between 1840 and 1870, it saw the arrival of cholera and the reappearance of the yellow fever, particularly with the epidemics of 1868 which killed 10 % of the Limenian population (around 10,000 residents). This epidemic provoked a double change: first of all the implementation of public and urban planning hygienic measures which were unknown until then (creation of green areas, canalisation of watercourses, establishment of sewerage systems, destruction of the wall of Lima in 1869); and secondly the improvement of sanitary infrastructures, with the construction of the modern hospital Dos de Mayo in 1870. At the end of the 19th century, three major establishments were managed by the Welfare Society, a society that had been created in 1825, and that was in charge of orphanages, hospices and hospitals (they were previously managed by religious orders but that lost power following the country’s Independence in 1821): the Maternity Hospital of Lima, the Hospital Dos de Mayo and the Hospital Loayza – were still used to quarantine rather than cure.

Du début du XXème jusqu’aux années 1940 : l’institutionnalisation de la Santé

From the beginning of the 20th Century to the 1940s: The Institutionalisation of Health

Au début du XXème siècle, la santé s’institutionnalise. Le ministère de la Santé est créé en 1935, le dispositif de soins évolue et l’hôpital se transforme sous l’effet du développement de la médecine. Il devient un recours pour tous, alors qu’il était jusqu’alors utilisé uniquement par les plus défavorisés (les plus riches ayant essentiellement recours à des médecins à domicile). On voit apparaître deux types d’établissements : les premiers consolident l’offre de soins dans la partie centrale de la ville, tel que l’hôpital del Niño en 1929 ; les seconds plus spécialisés et situés en périphérie (à cette époque) récupèrent les fonctions d’isolement des hôpitaux centraux. C’est par exemple le Sergio Bernales en 1939, situé à l’extrême nord de la ville et spécialisé dans le traitement de la tuberculose ou le Larco Herrera en 1918, établissement psychiatrique situé à proximité du littoral. Les structures sanitaires restent en nombre relativement limité jusqu’à la fin des années 1930.

At the beginning of the 20th century, healthcare was being institutionalised. The Ministry of Health was created in 1935, the healthcare system evolved and hospitals were transformed under the influence of medical development. It then became a recourse for everyone; although until then it had been used only by the most destitute (wealthier people had resorted essentially to doctors doing house calls). This led to the development of two types of establishments: the first type consolidated healthcare in the central part of town, such as the Hospital del Niño in 1929. The second type was more specialised and situated on what was then the outskirts of the city, and adopted the quarantine functions of the hospitals from the city centre. This is the case of the Sergio Bernales Hospital in 1939, which was situated in the far North of the city and was specialised in the treatment of TB, or the Larco Herrera Hospital in 1918, a psychiatric institution situated near the coast. The number of sanitary structures remained relatively limited until the end of the 1930s.

De 1940 à 1980 : l’État face à une demande sociale sans précédent

From the 1940s to the 1980s: the State Confronted with an Unprecedented Social Demand

La population de Lima et Callao, qui était de 645 000 habitants en 1940, est multipliée par 7 en 40 ans. Cet accroissement rapide de la population, nourri par l’exode rural en provenance des campagnes pauvres, s’accompagne d’une extension des surfaces urbanisées. En l’absence d’une offre de logements populaires, les nouveaux arrivants envahissent les espaces publics ou privés. Les quartiers informels repoussent ainsi les limites de la ville pour ensuite être régularisés par un État pris de cours (Deler, 1974 ; Driant, 1991 ; Calderón, 2005). En 1956, 120 000 personnes occupaient les barriadas de Lima (Matos Mar, 1977). L’ampleur et la rapidité de l’urbanisation mettent à mal les tentatives de planification.

The population of Lima and Callao, which counted 645,000 residents in 1940, was multiplied by seven in 40 years. This rapid population growth, due to the rural exodus from the poor countryside, was accompanied by an extension of urbanised areas. For lack of low cost housing, newcomers invaded public or private areas. Informal settlements pushed the boundaries of the city and the State, which had been caught off guard, ended up having to sort out the situation (Deler, 1974; Driant, 1991; Calderón, 2005). In 1956, 120,000 people occupied the barriadas of Lima (Matos Mar, 1977). The extent and rapidity of urbanisation thwarted any attempts at urban planning.

Dans le domaine de la santé, cette croissance s’accompagne de la construction de grandes infrastructures pour tenter de répondre à cette nouvelle demande sociale : 16 des 23 principaux hôpitaux actuels voient le jour durant cette période. Les hôpitaux militaire et naval sont construits en 1955, celui de la police en 1959 et celui des forces aériennes en 1971, sous le gouvernement militaire de Velasco (1968 - 1980). C’est aussi pendant cette période que sont construits les trois grands hôpitaux d’EsSalud, d’abord l’hôpital Almenara en 1941, puis Rebagliati en 1956, et Sabogal en 1978. Ces établissements viennent renforcer l’offre de soins du Ministère de la Santé qui construit aussi plusieurs établissements (l’hôpital Carrión en 1941, les Urgences Pédiatriques en 1947, l’Unanue en 1948, le Santa Rosa et le San Bartolomé en 1956), tous situés dans la zone centrale. La construction d’établissements de grande taille en périphérie par le Ministère de la santé ne commence qu’à partir des années 1970. La construction de l’hôpital Casimiro Ulloa au sud de l’agglomération, mais surtout le Maria Auxiliadora, répond à une demande croissante, comme celle provenant des lotissements spontanés appuyés par l’État à Villa El Salvador (Calderón, 2005). Des hôpitaux de moindre taille voient aussi le jour à San Juan de Lurigancho ou encore à Puente Piedra (périphérie nord), illustrant la volonté des pouvoirs publics d’accompagner l’urbanisation essentiellement populaire des périphéries. Dans le même temps, les anciens établissements qui avaient une fonction d’isolement au début du siècle sont rattrapés par l’urbanisation et transformés en hôpitaux généraux.

In the health sector, growth was accompanied by the construction of large infrastructures to try to meet the new social demand: 16 of today’s 23 main hospitals were erected during that period. Military and naval hospitals were built in 1955, a police hospital in 1959 and an air force hospital in 1971, under the military government of Velasco (1968-1980). It was also during that period that the three large hospitals of EsSalud were built: first the Almenara Hospital in 1941, then the Rebagliati Hospital in 1956, and finally the Sabogal Hospital in 1978. These came to reinforce the healthcare offer of the Health Ministry that also built several establishments (Carrión Hospital in 1941, Paediatric Emergencies in 1947, the Unanue Hospital in 1948, as well as the Santa Rosa and San Bartolomé Hospitals in 1956), all of them situated in the central part of the city. The building of large establishments on the outskirts of the city by the Health Ministry only began from the 1970s onwards. The building of the Casimiro Ulloa Hospital in the south, and especially that of the Maria Auxiliadora Hospital managed to meet the growing demand from spontaneous estates that had received the support of the State in Villa El Salvador (Calderón, 2005). Smaller hospitals also came into being in San Juan de Lurigancho or, still, in Puente Piedra (in the north), illustrating the will of the authorities to accompany the essentially popular urbanisation of the outskirts. At the same time, the former establishments that were used for quarantine at the beginning of the century, were caught up with urbanisation and transformed into general hospitals.

De 1980 à 2000 : le tournant libéral dans un contexte de crises

From 1980 to 2000: The Liberal Watershed in a Context of Crises

Les années 1980 et 1990 voient l’arrêt des grands investissements publics dans un contexte de crise économique et politique aggravée par le terrorisme. Cette période, marquée par les premiers ajustements structurels et la réduction des budgets publics, s’accompagne d’une libéralisation de l’économie promue comme seule alternative à la crise par le gouvernement d’A. Fujimori (1990-2000).

The 1980s and the 1990s saw major public investments being stopped in a context of economic and political crisis aggravated by terrorism. This period which was marked by the first structural adjustments and a reduction in public budgets, was accompanied by the liberalisation of the economy which had been promoted by A. Fujimori’s government (1990-2000) as being the only alternative to the crisis.

L’épidémie de choléra de 1991 précipite l’évolution du dispositif de soins. Cette crise sanitaire, qui toucha 14 pays provoqua plus de 300 000 cas, 110 000 hospitalisations et 2840 décès au Pérou où furent recensés 90% des cas (Suarez et Bradford, 1993). Elle vint mettre à mal le système de santé péruvien souffrant déjà des ajustements structurels initiés à la fin des années 1980 : « Jamais la santé n’a été aussi malade » (Reyna et Zapata, 1991, p. 55, traduction de l’auteur). Malgré l’ampleur de la crise et malgré son traitement médiatique international, l’épidémie de choléra fut une « opportunité perdue » de rénovation de l’infrastructure sanitaire de la ville (Cueto, 2009, p. 254). En fait, elle donna l’occasion au gouvernement en place d’accentuer sa politique néolibérale, qui tendait vers une « culture de la survie » (Cueto, 2009) : le renoncement à la couverture sociale universelle, la stigmatisation des groupes marginaux, la fin de la gratuité dans les hôpitaux publics et la privatisation des services, la diminution du budget du ministère de la Santé, surtout pour ses activités préventives, la priorité donnée aux solutions à court terme et à l’assistanat, aux interventions verticales, autoritaires et fragmentées.

The cholera epidemic of 1991 precipitated the evolution of the healthcare system. This health crisis which spread in 14 countries, caused 300,000 cases, 110,000 hospitalisations and 2,840 deaths in Peru, where over 90 % of cases were listed (Suarez & Bradford, 1993), affected the Peruvian healthcare system which was already suffering from the structural adjustments initiated at the end of the 1980s: “The health system has never been so ill” (Reyna & Zapata, 1991, p.55). Despite the extent of the crisis and the way it was dealt with in the media internationally, the cholera epidemic was a “lost opportunity” as far as renovating the healthcare infrastructure of the city was concerned (Cueto, 2009, p.254). What it did, rather, was to give the government in place an opportunity to emphasise its neoliberal policy, tending towards a “culture of survival” (Cueto, 2009): renouncing the universal social cover, stigmatising marginal groups, ending free medical service in public hospitals and privatising services, reducing the budget of the Health Ministry especially for its preventive activities, giving priority to short term solutions and State aid, as well as vertical, authoritarian and fragmented interventions.

Ainsi, pendant 20 ans, sauf exceptions (par exemple la création de l’Institut National du Cancer en 1987 - INEN), aucun grand établissement ne fut construit alors que la ville ne cessait de s’étendre pour accueillir la population qui continuait de croître : elle augmenta de 40 % entre les recensements de 1981 et 1993, et le taux de croissance annuel se maintint à 2,7% de 1993 à 2007. En 1990, près de deux millions d’habitants, soit le tiers de la population de Lima, occupaient les quartiers populaires qui s’étendaient en périphérie, sur les flancs des collines et dans des zones désertiques (Driant, 1991). La population de ces quartiers s’élèvait à plus de 3 millions d’habitants au début des années 2000, soit 40% des habitants de Lima (Riofrío, 2004). À défaut de grandes infrastructures, la priorité fut donnée à la construction d’établissements de moindre taille, au plus près des populations : 38 des principaux centres de santé du MINSA (établissements de soins de proximité sans service d’hospitalisation ou alors très limité) furent construits sur cette période. En parallèle, des travaux d’extension des hôpitaux existants furent effectués pour s’adapter à une demande croissante.

Also, for 20 years, save for exceptions such as the creation of the National Cancer Institute in 1987 (INEN), no major establishment had been built while the city was steadily expanding to host a constantly growing population: it increased by 40 % between the censuses of 1981 and 1993, and the annual growth rate was maintained at 2.7 from 1993 to 2007. In 1990, close to two million inhabitants, i.e. one third of the population of Lima, occupied the popular suburbs on the outskirts of the city, on the hillsides and in the desert areas (Driant, 1991). The population of these areas reached more than 3 million inhabitants at the beginning of the 2000s, i.e. 40% of the inhabitants of Lima (Riofrío, 2004). For lack of large infrastructures, priority was given to the construction of smaller establishments, closer to the populations: 38 of the main health centres of the Health Ministry – community-based healthcare establishments without hospitalisation services or with very limited ones – were built during that period. At the same time, the extension of existing hospitals was carried out to meet a growing demand.

Dans le même temps, les premiers établissements privés de haut standing apparurent à partir des années 1950, et connurent un développement accéléré à partir des années 1980 : 26 des 39 grandes cliniques privées de Lima virent le jour entre 1980 et 1990. Cette croissance de l’offre privée correspondait à l’augmentation du niveau de vie d’un nombre de Liméniens de plus en plus important.

During the same period, the first high standing private establishments began to appear in the 1950s, and went through accelerated development from the 1980s onwards: 26 of the 39 major private clinics of Lima saw the day between 1980 and 1990. Growth in the private healthcare system corresponded to an increase in the living standard of an increasing number of Limenians.

De 2000 à 2012 : de nouveaux investissements mais un État en retrait

From 2000 to 2012: New Investments and a Withdrawn State

Les années 2000 sont marquées par la reprise des investissements publics qui peut être associée à une stabilisation politique post-terrorisme et à une phase de croissance économique sans précédent, portée par les activités pétrolières et minières. EsSalud construit deux hôpitaux majeurs en 2000 et 2009 (le Negreiros et le Marino Molina) dans le nord de l’agglomération répondant à l’augmentation du nombre d’assurés dans ce secteur. Cette même institution construit aussi 5 hôpitaux de moindre taille, dont un gériatrique et un spécialisé dans les maladies cardio-vasculaires. Le secteur privé poursuit sa dynamique avec la création de 8 nouvelles cliniques. Ces investissements correspondent à une logique de rentabilité en réponse à une demande bien identifiée (les assurés à la sécurité sociale pour EsSalud et les populations aisées pour le secteur privé). De son côté, le Ministère de la Santé reste en retrait, à l’exception d’investissements ponctuels. Un hôpital d’une quarantaine de lits est construit à Ventanilla (extrême nord) en 2007, ainsi qu’un nouvel hôpital pédiatrique. L’inauguration, initialement prévue en 2011 fut réalisée en juin 2013, mais l’hôpital ne fonctionne pas encore au maximum de ses capacités. En raison des difficultés du secteur public, il est question aujourd’hui de mettre en place un partenariat public-privé pour la gestion de cet hôpital.

The 2000s were marked by the resumption of public investments associated with post-terrorism political stabilisation, and with an unprecedented phase of economic growth due to oil and mining activities. EsSalud built two major hospitals in 2000 and 2009 (the Negreiros and the Marino Molina) in the northern part of the city, thereby meeting an increase in the number of health insured in that sector. EsSalud also built five smaller hospitals, including one geriatric and one specialised in cardiovascular diseases. The private sector created eight new clinics. These investments, based on profitability, met a well-identified demand (social security insured for EsSalud and well-off populations for the private sector). During that period, the Health Ministry remained withdrawn, except for limited investments. A 40-bed hospital was built in Ventanilla (far north) in 2007, and a new paediatric hospital should soon be in operation. It was initially planned for 2011, then delayed and pushed to July 2013. Due to the difficulties from the public sector, today there is talk of the establishment of a public-private partnership to manage this hospital.

En parallèle, le processus de décentralisation fait apparaître de nouveaux acteurs. Les municipalités de district et de provinces investissent le champ de la santé par la mise en place de structures légères de proximité, demandant peu d’investissements. Les soins de proximité sont pris en charge par des établissements de portée locale, avec peu ou pas de capacité d’hospitalisation, qui offrent essentiellement des services de soins ambulatoires (consultations) et de premières urgences. Cette tendance est aussi observable chez EsSalud qui construit 19 d’Unités Basiques d’Attention Primaire (UBAP) à partir de 2009.

At the same time, the decentralisation process brought on new actors. The municipalities of districts and provinces invested in the health sector by establishing small community-based structures that required little investment. Community-based healthcare is paid for by establishments of local significance, with little or no hospitalisation capacity, and which offer mainly consultation and emergency services. This tendency could also be seen with EsSalud which built 11 Basic Primary Care Units (UBAP) from 2009 onwards.

Aujourd’hui, dans un contexte d’apparente amélioration des conditions de vie et de forte croissance économique nationale[4]saluée par les organismes internationaux (Banque Interaméricaine de Développement, Banque mondiale, etc.) et par les agences d’évaluation, la tendance à Lima est celle d’un retrait de l’État central qui contribue à renforcer les inégalités socio-spatiales.

Today, in a context where living conditions appear to have improved, and where national economic growth[4] has been reinforced, a fact most welcomed by international organisations (such as the Inter-American Development Bank and the World Bank, among others) and evaluation agencies, the tendency observed in Lima is that of a withdrawal of the central State which is contributing to reinforcing socio-spatial inequalities.

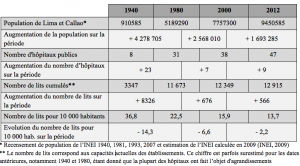

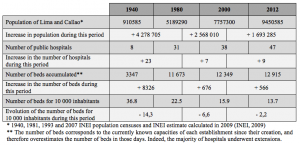

Tableau 1 : Évolutions de l’offre de soins vs croissance démographique à Lima et Callao entre 1940 et 2012

Table 1: Evolutions of the healthcare offers vs demographic growth in Lima and Callao between 1940 and 2012

L’évolution du dispositif de soins face à une urbanisation accélérée permet de mettre en évidence une dégradation de l’offre de soins sur l’ensemble de l’agglomération urbaine. Si la construction de nouvelles infrastructures a été entreprise dans les années 1980 pour faire face à la croissance démographique, cet accompagnement est freiné dans les années 1990, qui correspondent au tournant libéral des politiques de développement. Au-delà des biais concernant le nombre de lits des hôpitaux, la dégradation de l’offre de soins par rapport à la demande est indéniable : on passe de 22,5 lits pour 10 000 habitants en 1980, à 15,9 puis 13,7 respectivement en 2000 et 2012. Cette analyse rétrospective du dispositif de soins permet de lire la situation actuelle largement influencée par la libéralisation des politiques publiques. Il s’agit maintenant d’analyser leurs conséquences en termes d’inégalités socio-spatiales.

The evolution of the healthcare system confronted with accelerated urbanisation, has been pointing out the degradation of the healthcare offer in the entire urban area. While new infrastructures were built during the 1980s to deal with demographic growth, building was slowed down in the 1990s, which corresponds to the liberal development policy watershed. Beyond the bias concerning the number of hospital beds, the degradation of the healthcare offer in relation to the demand is undeniable: the ratio dropped from 22.5 beds for 10,000 inhabitants in 1980, to 15.9 then 13.7 in 2000 and 2012 respectively. With this retrospective analysis of the healthcare system, we are able to read the current situation as the result of a liberalisation of policies promoting inequalities. We now need to analyse their consequences in terms of socio-spatial inequalities.

2. Un contraste centre/périphéries marqué par les inégalités socio-spatiales d’accessibilité aux hôpitaux

2. Contrasting Outskirts Marked by Socio-Spatial Inequalities in Accessibility to Hospitals

Le retrait généralisé des pouvoirs publics dans une logique néolibérale se traduit par un délaissement de leur rôle d’aménageur et de planificateur de la ville au profit d’un développement par projets, sans vision d’ensemble. On observe d’une part une concentration de moyens dans les hôpitaux centraux, d’autre part la privatisation du secteur. Ces deux processus produisent un accroissement des inégalités d’accessibilité aux structures hospitalières, liées d’un côté à la répartition spatiale de l’offre sur le territoire, de l’autre aux capacités économiques d’accès aux soins de la population.

The generalised withdrawal of the public authorities as underlain by a neoliberal logic, leads to their neglecting their role as developers and town planners to the benefit of a development by project with no holistic vision. We can see on the one hand a concentration of means in the central hospitals, and on the other the privatisation of the sector. These two processes are producing an increase in the inequalities in accessibility to hospital structures, linked on the one hand to the spatial distribution of the offer on the territory, and on the other to the population’s economic capacity for accessing healthcare.

La concentration des moyens dans les hôpitaux centraux

Concentration of the Means in the Central Hospitals

La gestion au gré des opportunités de financements favorise la concentration des investissements dans certains lieux au détriment de la recherche d’une répartition plus équitable des équipements sur le territoire.

Managing healthcare as funding opportunities arise favours the concentration of investments in certain places, to the detriment of the search for a more equitable distribution of equipment on the territory.

Elle se traduit d’abord par une concentration des moyens dans les établissements centraux, dont certains sont littéralement transformés d’isoloirs en hôpitaux généraux avec des équipements de haute technologie, l’infrastructure n’étant pas toujours adaptée. Cette tendance est renforcée par l’autonomie financière et administrative des hôpitaux qui favorise leur mise en concurrence et limite la redistribution des investissements, garante d’une plus grande justice spatiale. Des interventions ponctuelles sont impulsées, généralement par les hôpitaux eux-mêmes, sans coordination, au gré des opportunités des financements.

This translates first of all into means being concentrated into central establishments, some of which being literally transformed from quarantine places into general hospitals with high tech equipment, while the infrastructure is not always adapted. This tendency is reinforced by the financial and administrative autonomy of hospitals, which favours their competition and limits the redistribution of investments guaranteeing greater spatial justice. As such, we see limited interventions usually given impetus by hospitals themselves, without co-ordination, as financing opportunities arise.

Ainsi, 17 des 23 hôpitaux majeurs ont fait l’objet d’au moins une extension depuis leur construction. L’hôpital Unanue par exemple, est construit en 1948 à l’extérieur de la ville consolidée, comme un centre de traitement de la tuberculose. Il est réaménagé en hôpital général en 1960 et le nombre de lits est réduit de 960 à 640 pour accueillir les salles d’opérations. Un nouveau service d’urgence est construit en 2007, ainsi qu’une pharmacie en 2008 (la présence de pharmacies dans les hôpitaux s’explique par le fait que les patients doivent acheter eux-mêmes les médicaments prescrits par les médecins). L’hôpital Dos de Mayo connaît une évolution similaire. Construit en 1870, il est agrandi en 1970, rééquipé en 1991, en 1998 et en 2009. Un nouvel édifice dédié aux soins intensifs a été inauguré récemment, grâce à une donation étrangère[5]. Il en est de même pour l’hôpital Loayza qui bénéficie d’une donation chinoise, et de la Maternité de Lima qui inaugure en 2001 un édifice péruano-japonais. L’hôpital Sabogal d’EsSalud, construit en 1978, est agrandi en 1985 avec des bâtiments légers préfabriqués qui font office de service d’hospitalisation. Un nouvel espace de consultations est construit en 1990, et en 2009, un troisième étage est ajouté au bâtiment principal (en contreplaqué pour éviter la surcharge du bâtiment d’origine). Ces adaptations, en captant les ressources pour améliorer les hôpitaux existants dans la zone centrale, se font au détriment d’autres investissements possibles, par exemple pour la construction de nouveaux établissements dans les périphéries. Cela se traduit concrètement par l’augmentation des inégalités entre le centre et les périphéries.

As such, 17 of the 23 main hospitals have undergone at least one extension since their construction. The Unanue Hospital, for example, was built in 1948 outside the consolidated city, as a TB treatment centre. It was transformed into a general hospital in 1960 and the number of beds was reduced from 960 to 640 to set up operating theatres. A new emergency service was built in 2007, and a pharmacy in 2008. The presence of pharmacies in hospitals can be explained by the fact that patients have to buy themselves the medicines prescribed by the doctors. The Dos de Mayo Hospital experienced a similar evolution. Built in 1870, it was extended in 1970, re-equipped in 1991, in 1998 and in 2009. Currently, a new building dedicated to intensive care is about to be inaugurated, thanks to a foreign donation[5]. The same goes for the Loayza Hospital which is benefiting from a Chinese donation, and the Maternity of Lima which, in 2001, inaugurated a Peruvian-Japanese building. The Sabogal d’EsSalud Hospital, built in 1978, was extended in 1985 with prefabricated buildings used as hospitalisation services. A new consultation space was built in 1990 and, in 2009, a third floor was added to the main building (in plywood so as to prevent overloading the original building). These adaptations, by tapping into existing resources to improve existing hospitals in the central area, were carried out to the detriment of other potential investments, as with for example the construction of new establishments on the outskirts of the city. This meant effectively an increase in inequalities between the town centre and the outskirts.

Photo 1 : Service d’urgence de l’Hôpital de Puente Piedra (MINSA) en attente d’un second étage

Photo 1: Emergency Service at the Puente Piedra Hospital (Health Ministry) Awaiting a Second Floor

Les hôpitaux de moindre taille sont aussi concernés. Construits initialement comme centres de santé (c’est-à-dire sans hospitalisation), de nombreuses infrastructures sont habilitées a posteriori. L’établissement de Puente Piedra a été construit en 1970 comme centre de santé, il devient hôpital en 1980. En 2003 et 2004, une pharmacie et un laboratoire sont construits, ainsi qu’un service d’urgence, agrandi ensuite en 2009 (photo 1). Il compte actuellement une centaine de lits. L’hôpital de Ventanilla, construit en 2007, a déjà réinvesti dans un nouveau bâtiment pour accueillir les urgences saturées. Au moins 45 centres de santé locaux ont fait l’objet de travaux d’agrandissement.

Smaller hospitals are also concerned. Built initially as health centres (i.e. without hospitalisation), many infrastructures were accredited a posteriori. Indeed, the Puente Piedra Hospital for example was built in 1970 as a health centre, and became a hospital in 1980. In 2003 and 2004, a pharmacy and a laboratory were built, as well as an emergency service, extended later in 2009 (Photo 1). Today this hospital counts around one hundred beds. The Hospital of Ventanilla, built in 2007, already reinvested into a new building to deal with saturated emergencies. At least 45 local health centres have undergone extension works.

While the adaptation of healthcare establishments meets the demand, it also presents negative aspects. This is the case of the structural vulnerability of the built environment, caused by modifications brought to buildings or the construction of additional floors, which is all the more problematic in an urban area subjected to earthquakes (D’Ercole et al., 2011). These adaptations also emphasise the functional vulnerability of medical establishments. Some of the buildings which were built over 50 years ago are no longer adapted to their function.

La privatisation des soins

The Privatisation of Healthcare

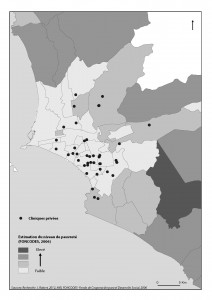

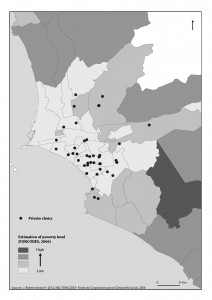

La privatisation des soins prend plusieurs formes. La plus évidente est la multiplication des cliniques privées de haut standing en réponse à l’augmentation d’une population aisée, demandeuse d’un service de qualité, et concomitante de la dégradation de l’offre publique. Une quarantaine de cliniques offre aujourd’hui des soins d’hospitalisation, et représente une capacité d’environ 1700 lits. Ces cliniques se concentrent dans les quartiers privilégiés où se trouve leur clientèle (carte 2). Elles s’ouvrent aussi à de nouveaux marchés vers les périphéries, essentiellement au nord de l’agglomération qui constitue un des secteurs les plus dynamiques en termes d’activités économiques. Cette offre privée hyper-ségrégative ne bénéfice qu’à un groupe de population limité et concentré dans l’espace.

The privatisation of healthcare takes on several forms. The most obvious is the multiplication of high standing private clinics in response to an increase in well-off populations requiring quality service concomitant with the degradation of the public offer. Today, around forty clinics offer hospitalisation services, and represent a capacity of around 1 700 beds. These clinics are mostly found in privileged suburbs, where their clientele lives (Map 2). They also open up to new markets towards the outskirts, mainly north of the urban area which constitutes one of the most dynamic sectors in terms of economic activities. In the end, this hyper-segregative private offer only benefits a limited spatially concentrated population group.

Carte 2 : Cliniques privées et niveau de pauvreté à l’échelle des districts

Map 2: Private Clinics and Poverty Level at the District Levels

Une autre forme de privatisation est observable au sein même des hôpitaux publics. Dès le début des années 1980, les principaux hôpitaux du ministère de la Santé y ont recours pour financer leur fonctionnement : des cliniques payantes sont construites au sein de quatre grands établissements du ministère ainsi que dans l’hôpital Militaire. Elles sont administrées par l’hôpital qui utilise les bénéfices dans une logique de redistribution (un dispositif qui existe aussi en France). Ces cliniques offrent les mêmes services, mais dans un espace différencié en fonction des capacités financières du patient. Cette politique vient d’être abandonnée notamment en raison des plaintes des autres cliniques privées pour concurrence déloyale.

Another privatisation method has actually been observed in public hospitals. Already at the beginning of the 1980s, the main hospitals under the Health Ministry resorted to this method in order to finance their operation. Paying clinics were built within four large Ministry establishments and in the Military Hospital. They were administered by the hospital which used the profits with redistribution in mind (this type of system has also been seen in France). These clinics offered the same services, but in a differentiated space, according to the financial capacities of the patient. This method has recently been abandoned, due in particular to other private clinics complaining about unfair competition.

La privatisation de la santé concerne enfin tout un ensemble de petits établissements privés à destination des classes populaires et qui se positionnent pour la plupart d’entre eux à proximité immédiate des grands hôpitaux publics. Ces cliniques offrent notamment des services de radiographies et d’écographies à prix réduits afin de capter les patients des hôpitaux publics, souvent saturés.

The privatisation of health concerns a whole set of small private establishments intended for the lower classes and situated, for most of them, near large public hospitals. These clinics offer in particular X-ray and ultrasound scan services at reduced prices, so as to take in patients from public hospitals which are often saturated.

En plus d’une marchandisation généralisée de la santé, la privatisation produit une forme de ségrégation en termes d’accès aux soins. L’ensemble des établissements privés, en particulier les cliniques de haut-standing, suivent une logique de rentabilité et ne contribuent que faiblement à la couverture du territoire en équipements de soins.

In addition to the generalised commodification of health, privatisation has been producing a form of segregation in terms of access to healthcare. All the private establishments, and high standing clinics in particular, are following a profitability logic and only slightly contribute to covering the territory in healthcare equipment.

Inégalités socio-spatiales d’accessibilité aux structures hospitalières

Socio-Spatial Inequalities in Accessing Hospital Structures

L’absence d’une planification territoriale des infrastructures de santé et la privatisation du secteur ont des implications directes sur les conditions d’accessibilité aux hôpitaux. Les inégalités mises en évidence sont de deux ordres : d’abord géographiques, en fonction de la répartion des hôpitaux sur le territoire[6] ; ensuite économiques, en fonction des types d’assurance santé des différents groupes de population.

An analysis of inequalities in accessing hospital structures relies on two aspects[6]: the distribution of infrastructures on the territory, and the different population groups according to the type of health insurance they have access to. Highlighted inequalities are of two types: geographical, depending on the location of healthcare structures, and economic, depending on health insurance types.

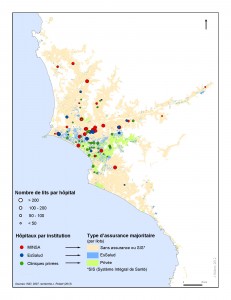

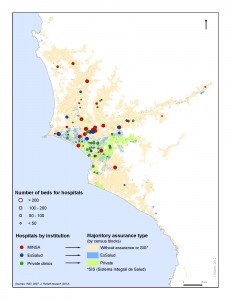

Trois grands groupes de population à Lima se distinguent en fonction de leur assurance santé (carte 3). L’assurance santé détermine les établissements auxquels chaque groupe a accès :

Three major groups are distinguished among the populations of Lima, according to their health insurance (Map 3). Health insurance determines the establishments each group has access to:

• le groupe ayant accès aux établissements du MINSA : il réunit la population n’ayant aucune assurance santé, soit près de 5 millions de personnes (57,6 % de la population de la capitale), et celle ayant accès au Système intégral de santé, le SIS, un dispositif d’assurance du ministère réservé aux populations les plus défavorisées (environ 550 000 personnes en 2007, soit 6,6% de la population de Lima). Ces deux types de population sont rassemblés ici car on considère qu’ils ont recours en priorité aux établissements du MINSA pour des raisons de coûts (par rapport aux cliniques privées) ou de droit d’accès (les établissements d’EsSalud reçoivent exclusivement des patients bénéficiant de la sécurité sociale). Le très grand nombre de personnes sans assurance est à associer à l’abandon de l’objectif de couverture universelle de santé dans les années 1990, auquel s’ajoutent l’informalité et la précarisation de l’emploi. Le pourcentage de travailleurs informels sans sécurité sociale ou bénéficiant d’une protection obligatoire par la loi était de 54,9 % en 1980. Il est descendu à 53,8 en 1995, pour remonter ensuite à 61,3 % en 2000 et reste un des plus haut de la région[7] (Portes et Robert, 2004). Quand bien même des progrès sont faits pour assurer les populations les plus défavorisées (le MINSA annonce aujourd’hui un million et demi d’assurés au SIS à Lima et à Callao, près de 15% de la population, soit plus du double qu’en 2007), la majorité des 9 millions d’habitants de la capitale reste non assurée et l’étendue d’une couverture de base à l’ensemble de la population n’est pas une priorité politique.

• The group having access to Health Ministry establishments: it includes the population with no health insurance whatsoever, i.e. close to 5 million people (57.6 % of the population in the capital city), and that which has access to the Integral Health System (SIS), the insurance system of the Ministry reserved exclusively for the most disadvantaged populations, i.e. around 550,000 people in 2007 (6.6%). These two population types are put together in this group because we consider that they resort as a priority to Heath Ministry establishments due to cost issues (compared to private clinics) or access right issues (EsSalud establishments only take on patients benefitting from social security). The very large number of people without health insurance is to be associated with the universal health cover objective that was abandoned during the 1990s, in addition to employment informality and casualization. The percentage of workers without social security or benefitting from legally compulsory protection was 54.9 % in 1980. While this percentage dropped to 53.8 % in 1995, it increased again to 61.3 % in 2000 (CEPAL data: Comisión Económica para América Latina y El Caribe, in Portes and Roberts, 2004). Although improvements were made to insure the most disadvantaged populations (with the Health Ministry today announcing one and a half million insured at the SIS in Lima and Callao, i.e. close to 15% of the population and more than double the figure of 2007), most of the 9 million residents of the capital city are still not insured, and offering basic insurance cover to the entire population is not a political priority.

• le groupe ayant accès aux établissements d’EsSalud : ceux qui bénéficient d’une sécurité sociale au titre de leur emploi, soit 24 % de la population (plus de 2 millions d’habitants).

• The group having access to EsSalud establishments concerns those who benefit from social security on the account of their job, i.e. 24 % of the population or more than 2 million residents.

• le groupe ayant accès aux cliniques privées : ceux qui disposent d’une assurance privée. Ce groupe représente 12 % de la population (un peu plus d’un million de personnes).

• The group having access to private clinics concerns residents who benefit from private insurance. This group represents 12 % de la population, i.e. just over one million people.

Carte 3 : Type d’assurance santé de la population et structures hospitalières à Lima en 2007

Map 3: Type of Health Insurance and Hospital Structures in Lima / data from the population census of the National Institute of Statistics and Data Processing of Peru (INEI) (2007)

L’assurance santé illustre des inégalités extrêmement marquées entre le centre et les périphéries. La zone centrale concentre les assurés du secteur privé dans ses quartiers les plus aisés, et les bénéficiaires d’EsSalud dans les quartiers de classes moyennes. Les personnes sans assurance et les groupes défavorisés bénéficiant du SIS, c’est-à-dire l’ensemble des personnes qui ont recours essentiellement aux services de soins publics du ministère de la Santé, sont quant à eux relégués en périphérie. De leur côté, les hôpitaux d’EsSalud et les cliniques privées présentent une bonne adéquation spatiale avec la demande potentielle, les deux étant concentrés dans la zone centrale. À l’inverse, la répartition des hôpitaux du ministère de la Santé est inégale, laissant sous-équipées les périphéries où domine largement la population sans assurance ou bénéficiant du SIS.

Health insurance illustrates very strong inequalities between the town centre and the outskirts. Town centre is where one finds those who are privately insured and who live in well-off suburbs, as well as the beneficiaries of EsSalud who live in consolidated suburbs. People without insurance and disadvantaged groups benefitting from the SIS, i.e. all the people who resort essentially to the public services of the Health Ministry, are relegated to the outskirts of the city. EsSalud hospitals and private clinics are spatially adequate as far as potential demand is concerned, both being concentrated into the central part of town. Conversely, the distribution of Health Ministry hospitals is unequal, leaving the outskirts where one finds mainly the population with no health insurance or benefitting from the SIS, under-equipped.

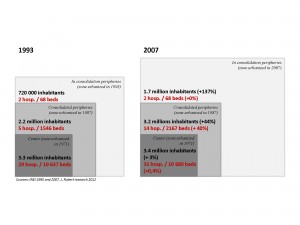

Cette cartographie permet de mettre en évidence une différenciation de l’espace, et par la même des inégalités sociales manifestes. Ces inégalités sont le résultat direct d’une évolution ségrégative du dispositif de soins, exacerbée dans le contexte néolibéral à partir des années 1990. Un système à plusieurs vitesses se met en place, avec une concentration des équipements dans la zone centrale au détriment d’une couverture territoriale plus équitable. Cette évolution du dispositif contribue à l’augmentation des inégalités entre le centre et les périphéries (figure 1).

This mapping highlights not only spatial differentiations, but also obvious social inequalities resulting directly from a segregative evolution of the healthcare system, which was exacerbated in the neoliberal context of the 1990s already. As such, a multi-level healthcare system was being created, with the equipment being concentrated in the central part of town, to the detriment of a more equitable territorial cover. This system evolution contributed to an increase in inequalities between the centre and the outskirts of town (see Figure 1).

Figure 1 : Evolution comparée de la population et du nombre de lits des hôpitaux publics de Lima entre 1993 et 2007

Figure 1: Compared Evolution of the Population and the Number of Beds in the Public Hospitals of Lima Between 1993 and 2007

L’évolution comparée de la population et du nombre de lits dans les hôpitaux publics ces dernières années montre en effet un accompagnement inégal du dispositif de soins en réponse à de nouvelles demandes. La construction de 11 nouveaux établissements (environ 700 lits) entre 1993 et 2007 renforce l’offre de soins dans le « centre » et dans la « périphérie consolidée »(les zones périphériques urbanisées avant 1987 caractérisées par une densité du bâti relativement importante -maisons à plusieurs étages, une bonne connexion aux différents réseaux -eau, assainissement, électricité, et de relativement bons équipements -voirie, parcs, etc.) qui connaît une augmentation de population de 44%. C’est aussi dans ces zones que sont renforcées les capacités des grands hôpitaux déjà existants et que s’est développée une offre privée hyper ségrégative. Les nouvelles périphéries, qui correspondent aux espaces urbanisés à partir de 1987, connaissent la plus forte croissance (presque plus d’un million d’habitants en 14 ans) sans voir apparaître de nouvelles infrastructures hospitalières. Concentrant les populations sans assurance ou avec SIS, ce sont aussi les zones avec le moins d’alternatives. Ces périphéries apparaissent de fait marginalisées avec une offre de soins insuffisante, assurée quasi exclusivement par le ministère de la Santé. Cette évolution du dispositif de soinsdéfavorise encore davantage les populations des périphéries qui souffrent déjà de difficultés d’accès au logement, de la pauvreté etc.

The compared evolution of the population and the number of beds in public hospitals these last years, shows that in response to new demands, the healthcare system was not being developed equally. The construction of eleven new establishments (adding up to around 700 beds) between 1993 and 2007, reinforced the healthcare offer in the “central part of town” and in the “consolidated outskirts” (both areas being already urbanised in 1971 and 1987 respectively), thereby matching the population increase in the consolidated outskirts in particular. It is also in these areas that the capacity of the large hospitals which existed already had been reinforced, and that a hyper segregative private offer had been developed. The new outskirts, corresponding to areas which had been urbanised from 1987 onwards, experienced the highest growth (with more than one million or so inhabitants in 14 years), and no apparent hospital infrastructures. Where these areas concentrated populations without insurance or with SIS, these were also the areas with the least options. As a result, the outskirts appeared marginalised with an insufficient healthcare offer, which was taken care of almost exclusively by the Health Ministry. In the end, this evolution of the healthcare system highlighted the disadvantaged status of the populations living on the outskirts with, among other things, access to housing being made more difficult and poverty worsening.

3. De nouvelles formes d’inégalités : vers une désarticulation du dispositif de soins

3. New Forms of Inequalities: Upsetting the Healthcare System

Au-delà de l’aggravation des inégalités socio-spatiales en termes d’accessibilité aux hôpitaux, on observe aussi des ruptures qualitatives dans la nature et le fonctionnement des services de soins. Dans un contexte de décentralisation, le dispositif de soins fait l’objet d’une complexification croissante, par la multiplication des acteurs et la fragmentation du dispositif. Les initiatives mises en place, justifiées par les déficiences du secteur public, représentent des solutions ponctuelles, sans résoudre les problèmes structuraux.

Beyond the aggravation of socio-spatial inequalities in terms of accessibility to hospitals, one can also observe quality issues in the nature and operation of healthcare services. In a context of decentralisation, the healthcare system is subjected to increasing complexity, through the multiplication of actors and the fragmentation of the system. The initiatives which have been set up, as justified by public sector deficiencies, represent one-off solutions that do not resolve structural problems.

Une multiplication et une fragmentation des initiatives

Multiplication and Fragmentation of Initiatives

Le processus de décentralisation prévoit la gestion des structures sanitaires du ministère de la Santé par les gouvernements régionaux et locaux. Le transfert est effectif depuis 2009 pour la région de Callao et en cours pour celle de Lima. La décentralisation pose le problème de la division entre ces deux entités politiques qui se partagent le territoire urbain. Avant la décentralisation, le MINSA était chargé de la planification du dispositif de soins à l’échelle nationale et donc sur l’ensemble de l’agglomération. Le transfert des compétences aux régions renforce la division entre les deux entités, alors même que les principaux hôpitaux de la capitale jouent un rôle à l’échelle métropolitaine, voire nationale. Cet éclatement des compétences contribue à une politisation accrue de la gestion du dispositif de soins, soumis aux logiques électoralistes, au détriment d’une vision d’ensemble des besoins de l’agglomération urbaine. Il pose aussi la question des rapports de force entre les administrations locales et les principaux hôpitaux qui tiennent à leur autonomie. Si la décentralisation se traduit par la mise en place de projets de taille moyenne et de dispositifs originaux, elle montre ses limites dès qu’il s’agit de proposer des projets de grande envergure.

The decentralisation process provides for the management of Health Ministry structures by regional and local governments. This became effective in 2009 for Callao and is ongoing for Lima. With decentralisation comes the problem of division between these two political entities which share the urban territory. Before decentralisation, the Health Ministry was responsible for planning the healthcare system at the national level and therefore on the entire urban area. The transfer of skills to the regions has been reinforcing the division between the two entities, while the main hospitals of the capital city are playing a role at the metropolitan or even national level. This break-up in skills has been contributing to an increasing politicisation of the healthcare system management, subjected to electioneering logics, to the detriment of a holistic vision concerning the needs of the urban area. It also questions the balance of power between local administrations and the main hospitals that insist on remaining autonomous. While decentralisation means the implementation of medium-sized projects and original systems, it also shows its own limitations as soon as large-scale projects need to be tabled.

Les municipalités provinciales et de district investissent aussi le champ de la santé en se dotant de structures plus ou moins importantes, en complément de l’offre existante. Le dispositif des « Hospitales de la Solidaridad », créé en 2004 par l’ancien maire de Lima, Luis Castañeda (ancien directeur de la Sécurité Sociale), est aujourd’hui repris par Susana Villarán, élue en 2010. Il est actuellement constitué d’une vingtaine d’établissements dont il est prévu d’augmenter le nombre. Les services offerts sont essentiellement des consultations et des diagnostics, dans une logique de renforcement de l’offre de proximité. Il n’y a pas d’hospitalisation, contrairement à ce que peut le laisser croire l’appellation « hôpitaux ». Ces établissements sont gérés par un organisme public décentralisé de la municipalité de Lima (le SISOL : Sistema Metropolitano de Solidaridad) qui fournit l’infrastructure, se charge de l’administration et fixe les tarifs. Les infrastructures sont relativement sommaires, dans des locaux de la municipalité, des bâtiments loués et dans des containers posés dans des espaces publics. Les services proprement médicaux sont délégués, à travers des contrats à des médecins ou des entreprises prestataires qui fournissent leurs propres équipements et les médecins sont payés au nombre de consultations. Offrant un service commode (dans les ordres de prix du ministère de la Santé[8]) et plus rapide, ce dispositif bénéficie d’une forte acceptation sociale[9]. Très récemment, des efforts d’articulation ont été entrepris avec le ministère de la Santé, pour le suivi des dossiers médicaux et la prise en charge gratuite des patients du SIS. Sur le même modèle, le gouvernement régional de Callao a mis en place trois hôpitaux Chalacos (nom donné aux habitants de Callao), également dans des containers aménagés. Alors qu’il a la responsabilité des établissements du MINSA depuis la décentralisation, il maintient les deux dispositifs sans articulation. À l’échelle locale, les districts créent aussi des structures de soins. C’est le cas du district de Los Olivos qui inaugure en 2006 un hôpital municipal au fonctionnement original : l’infrastructure est à la charge de la municipalité et le personnel provient d’EsSalud. D’autres districts mettent en place des centres de soins de petite taille, souvent dans des containers disposés dans les espaces publics. Ces initiatives de plus en plus fréquentes restent ponctuelles et ne font l’objet d’aucune articulation d’une administration à l’autre.

Provincial and district municipalities have also been investing in the health sector by equipping themselves with more or less important structures, in addition to the current offer. The system of Solidarity Hospitals (“Hospitales de la Solidaridad”), created in 2004 by former Mayor of Lima Luis Castañeda (the former Director of the IPSS), is being reused today by Susana Villarán who was elected in 2010. It is currently composed of around twenty establishments, with more on the way. The services offered are essentially consultations and diagnostics, as reinforcement to what is being offered to the local community. However, in this case, there is no hospitalisation, as otherwise suggested by the name “solidarity hospitals”. These establishments are managed by a decentralised public organisation of the municipality of Lima (SISOL: Sistema Metropolitano de Solidaridad) which supplies the infrastructure, looks after the administration and determines tariffs. Infrastructures, which are relatively basic, are established on municipal premises, in rented buildings and in containers placed in public areas. Proper medical services are delegated through contracts with doctors or service companies supplying their own equipment, and with the doctors being paid per consultation. While it offers a practical and faster service (with prices matching those of the Health Ministry[7]), this system benefits from strong social acceptance[8]. Very recently, structuring efforts have been undertaken with the Health Ministry, in order to follow up on medical files and to undertake to reimburse the medical expenses of SIS patients. On the same model, the regional government of Callao has set up three Chalacos (name given to the residents of Callao) hospitals, also in the form of equipped containers. While, following decentralisation, this regional government is responsible for Health Ministry establishments, it maintains the two systems separately. At the local level, districts have also been creating health structures. This is the case of the district of Los Olivos which, in 2006, inaugurated a municipal hospital with a different kind of set up: the infrastructure is the responsibility of the municipality while the personnel come from EsSalud. Other districts set up small-sized healthcare centres, often in containers in public areas. These initiatives which are increasingly frequent, remain limited and are run separately, with no link between either administration.

La multiplication des dispositifs se justifie par une demande sociale de soins de proximité et de qualité face au manque de capacités des infrastructures publiques gérées par le MINSA et EsSalud, mais elle contribue directement à la désarticulation du dispositif d’ensemble. Les nouveaux dispositifs créés traduisent l’évolution des choix politiques orientés vers une logique de décentralisation, de fonctionnement privé et de rentabilité du service, plutôt que vers une planification et un renforcement du service public de santé.

The multiplication of systems is justified by the social demand for community-based and quality healthcare suffering from the lack of capacity of public infrastructures managed by the Health Ministry and EsSalud, but contributes directly to de-structuring the general system. The new systems created reflect the evolution of the political choices oriented towards a logic of decentralisation, private operation and service profitability, rather than towards planning and reinforcing the public health service.

Des solutions ponctuelles pour des problèmes de fond

One-Off Solutions for Fundamental Problems

Les solutions apportées semblent plus de l’ordre de colmatages ponctuels que de réformes de fond, dans le prolongement de la « culture de la survie » généralisée suite à la crise du choléra en 1991 (Cueto, 2009). Les initiatives telles que les hôpitaux de la Solidarité de la municipalité de Lima comblent les insuffisances du dispositif de soins public subventionné en répondant à une demande de proximité, raison pour laquelle ils bénéficient d’une très forte acceptation sociale. Inclus dans le Plan de développement concerté 2012-2025 de la municipalité de Lima, les hôpitaux de la Solidarité deviennent l’étendard des autorités publiques. Durant les ateliers participatifs, les représentants de la société civile ont pu définir les lieux où la municipalité devait installer de nouveaux établissements. C’est donc avec l’aval de la population que se conforte un dispositif parallèle, destiné aux moins favorisés, au détriment d’une politique publique d’amélioration planifiée du service public de santé, garante d’une certaine équité et justice spatiale en termes d’accès aux soins. En effet, le MINSA gère 389 postes et centres de soins (établissements de soins primaires sans hospitalisation) sur l’ensemble du territoire métropolitain. La gestion de 49 de ces 389 établissements a été transférée à la Région du Callao dans le cadre de la décentralisation. Au final, les initiatives des gouvernements locaux viennent concurrencer des établissements du MINSA. Or, une fois le processus de décentralisation achevé (ce qui est prévu à l’horizon 2013), ces mêmes administrations locales, qui mettent en place des « hôpitaux containers », auront aussi la responsabilité de la gestion des hôpitaux, postes et centres de santé actuellement gérés par le ministère.

The solutions offered are more like temporary measures than basic reforms, in extending the “culture of survival” generalised after the cholera crisis of 1991 (Cueto, 2009). Initiatives such as the Solidarity Hospitals of the municipality of Lima have been making up for the insufficiencies of the subsidised public healthcare system, by meeting a community-based demand, the reason why they benefit from high social acceptance. Included in the 2012-2025 Development Plan devised by the municipality of Lima, these Solidarity Hospitals have become the standards of public authorities. During participative workshops, civil society representatives were able to define places where the municipality was to set up new establishments. It is with the blessing of the population that a parallel system intended for the disadvantaged is being established, to the detriment of the public improvement policy planned by the public health service, a policy which guarantees a certain equity and spatial justice in terms of access to healthcare. Indeed, the Health Ministry manages 389 healthcare posts and centres (primary healthcare establishments with no hospitalisation) on the entire metropolitan territory. The management of 49 out of 389 establishments was transferred to the Callao Region within the framework of the decentralisation process. Finally, these new infrastructures are in competition with Health Ministry establishments abandoned by the public authorities. Yet, once the decentralisation process has been completed – which is planned by the end of 2013 – these local administrations, which are setting up “container hospitals”, will be responsible for managing hospitals as well as healthcare posts and centres currently managed by the Ministry.

Le dispositif du ministère de la Santé, bien qu’accessible aux groupes les plus pauvres et couvrant l’ensemble du territoire grâce à un réseau d’établissements de proximité, apparaît aujourd’hui délaissé malgré les besoins de financements. Récemment, les déficiences de quatre grands hôpitaux publics de la capitale, notamment le manque de lits et l’obsolescence des équipements, ont été soulignées par la Contraloría General de la República (équivalent de la Cour des Comptes)[10]. Cette précarisation concerne aussi les conditions d’embauche des professionnels de la santé, dégradées par les politiques néolibérales des années 1990, et reconnues comme une des priorités des orientations stratégiques des politiques de santé (MINSA, 2007). Les lacunes du service public touchent aussi le dispositif d’EsSalud. Récemment, les médecins de l’hôpital Rebagliati (le plus grand hôpital de Lima -EsSalud) se sont plaints de l’exposition du personnel à la tuberculose en raison de la saturation des urgences, citant plusieurs cas de contagion[11]. En 2012, les grèves des médecins à l’échelle nationale, portant sur la rémunération du travail, la sécurité de l’emploi et lesconditions de travail (manque d’équipements et de personnel), ont paralysé EsSalud puis le Minsa pendant plusieurs semaines. L’été 2013 fut marqué par une nouvelle grève de 30 jours des professionnels de la santé.

The Health Ministry system, although it is accessible to the poorest groups and covers the entire territory thanks to a network of community-based establishments, today appears neglected despite the need for funds. Recently, the shortcomings of the four large public hospitals of the capital city, the lack of beds and obsolescence of equipment in particular, have been highlighted by the Government Accounting Office (Contraloría General de la República[9]. This difficult situation also concerns the conditions under which health professionals are hired, which have been degraded by the neoliberal policies of the 1990s, and are recognised as one of the priorities among the strategic orientations of the policies of the Health Ministry (2007). The shortcomings of the public service are also affecting the EsSalud system. Recently, the doctors of the Rebagliati Hospital – the largest in Lima (EsSalud) – complained about the personnel being exposed to tuberculosis due to saturation in emergencies, mentioning several cases of contagion[10]. In 2012, the doctors’ strikes at the national level, concerning the working conditions (salaries, types of contracts), paralysed EsSalud then the Health Ministry for several weeks.

La question se pose des moyens à mettre en œuvre pour la mise en place d’un dispositif plus égalitaire. Les initiatives nées de la décentralisation proposent une alternative aux dispositifs publics du MINSA et d’EsSalud, mais elles ne résolvent en rien les problèmes liés aux conditions de travail des professionnels de la santé (protection des médecins, tarification à la consultation, etc.), et posent la question de l’adéquation des structures en termes de conditions sanitaires et de qualité des soins, notamment dans le cas des containers aménagés. Ces questions de fond sont de fait effacées devant l’omniprésence du problème posé par la saturation des services publics traditionnels. Ces initiatives se posent au final à la fois comme complémentaires et concurrentes du dispositif du ministère. Elles favorisent l’éparpillement des efforts et des financements, au détriment d’une (re)prise en main du secteur public qui, s’il faisait l’objet d’une politique volontariste, pourrait permettre une amélioration des services de soins et une meilleure justice spatiale. En effet, bien que souffrant d’un manque de moyens en équipements et personnel, ce sont les postes et centres de santé du MINSA qui couvrent le mieux le territoire.

One needs to question the means required with a view to implementing a more egalitarian system. While initiatives born of the decentralisation process are proposing an alternative to the public systems of the Health Ministry and EsSalud, they do not solve the problems linked to the working conditions of health professionals (doctor protection, consultation pricing, etc.), and question whether structures are adequate as far as health conditions and healthcare quality are concerned, particularly in the case of equipped containers. These basic questions are de facto outshined by the omnipresence of the problem posed by the saturation of the traditional public services. In the end, these initiatives come up as being complementary to and at the same time in competition with the public system. They favour the dissipation of efforts and distribution of funds, to the detriment of a takeover of the public sector which, should it be the subject of a voluntarist policy, could lead to an improvement in healthcare services and spatial justice. Indeed, the healthcare posts and centres of the Health Ministry are the ones suffering from a lack of means in equipment and personnel, while they represent the widest territorial coverage.

Ainsi, bien que justifiées par une demande sociale importante et par les lacunes du service public, les évolutions récentes du dispositif de soins contribuent à la création de nouvelles inégalités, à travers une forme de précarisation de l’offre de soins et en favorisant un système désarticulé. Le tournant néolibéral des années 1990 a donc abouti à la mise en place d’un système de santé à plusieurs vitesses. Dans une interview pendant la campagne présidentielle de 2011, un candidat résumait ainsi la situation : « nous avons une 5ème classe qui est EsSalud [pour les salariés bénéficiaires de la sécurité sociale], une 6ème qui est le ministère de la Santé et une 7ème qui est le Système Intégral de Santé [sécurité sociale pour les plus pauvres] et une 1ère classe qui correspond aux cliniques [privées] de San Isidro et San Borja [districts aisés de Lima]. Et il n’y a rien entre les deux. » (Kuchinsky P.P., Caretas, 17 mars 2011). Les évolutions récentes contribuent à la fragmentation de ce dispositif, en proposant des solutions très locales et partielles mais sans remise en question de fond. Ce système contribue à renforcer les inégalités existantes, matérialisées par un fort contraste centre-périphérie, avec un centre moderne plutôt aisé et bien équipé, et des périphéries populaires, délaissées par les pouvoirs publics.

As such, although they are justified by an important social demand and by the shortcomings of the subsidised public service, the recent evolutions of the healthcare system have been contributing to the creation of new inequalities, through a form of casualization of the healthcare offer and by favouring a disarticulated system. In the end, the neoliberal watershed of the 1990s led to the establishment of a multi-tier healthcare system. In an interview conducted during the presidential campaign of 2011, a candidate summarised the matter as follows: “We have a 5th class which is the EsSalud [for salaried employees benefitting from social security], a 6th class which is the Health Ministry and a 7th which is Integral Health System (SIS) [social security for the poorest] and a 1st class which corresponds to the [private] clinics of San Isidro and San Borja [well-off districts of Lima], and there is nothing in between.” (Kuchinsky P.P., Caretas, 17 March 2011). Recent evolutions contribute to the fragmentation of this system, by offering limited solutions and without questioning the system in depth. This system contributes to reinforcing existing inequalities, materialised by a strong contrast between the centre and the outskirts of town, with the centre being modern, rather well-off and well equipped, and the outskirts being popular and neglected by the public authorities.

Conclusion

Conclusion