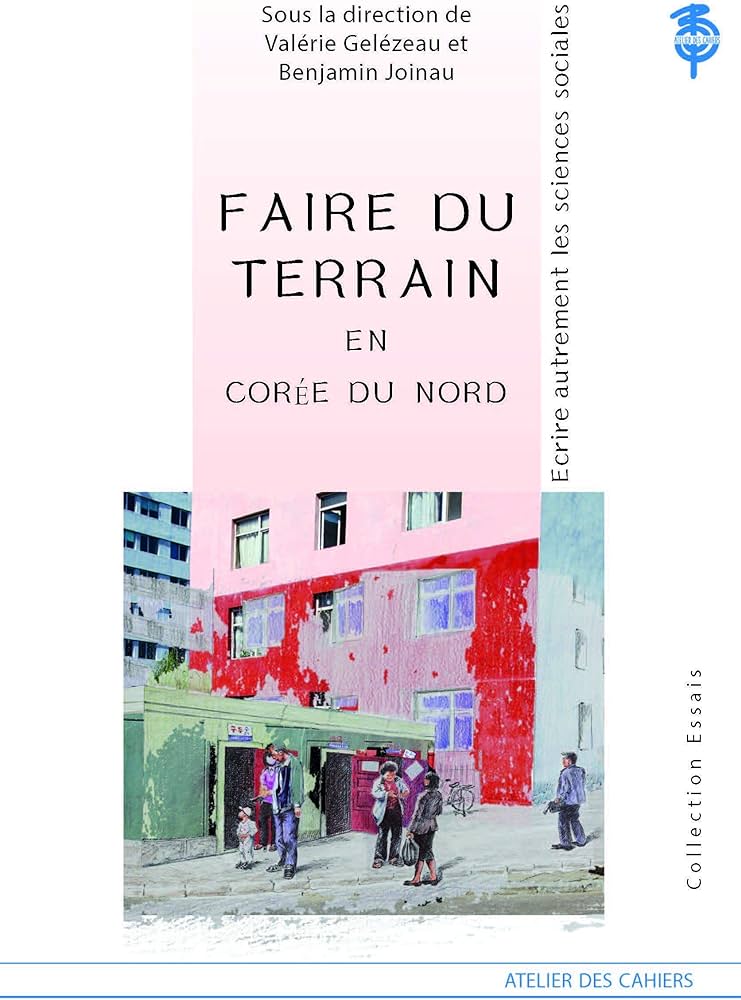

Valérie Gelézeau, Benjamin Joinau (dir.)

Faire du terrain en Corée du Nord

Atelier des Cahiers, 2021, 330 p. | commenté par : Emmanuelle Peyvel

C’est un livre audacieux que cet essai cherchant à écrire autrement les sciences sociales, par son sujet d’une part, sa rédaction d’autre part.

L’audace du sujet d’abord : s’il y a bien un pays où il semble impensable de faire du terrain, c’est la Corée du Nord (et l’on ne peut s’empêcher de penser à ce numéro de l’émission « Strip-tease », suivant six parlementaires en visite officielle dans le pays – « on a l’impression d’un pays qui défile toute la journée »[1]). C’est justement ce présupposé que nous invite à repenser cette équipe de chercheur·e·s emmenée par Valérie Gelézeau et Benjamin Joinau, qui s’y rendent régulièrement depuis une quinzaine d’années maintenant. En déconstruisant cette ornière, où la Corée du Nord se trouve trop souvent, les auteur·e·s nous mettent plutôt en garde contre l’impossibilité supposée de la démarche, affirmation finalement moralisatrice et orientalisante, qui participe in fine à plus de silence et à la fermeture du pays.

Ce que les auteur·e·s démontrent, c’est qu’on peut bien entendu aller en Corée du Nord, la question n’est pas là ; mais ils ne masquent pas les difficultés rencontrées pour y travailler. En les donnant à voir honnêtement (désinformation, surveillance, statistiques peu fiables, accès très restrictif aux livres, incapacité à faire des enquêtes librement, connexion Internet défaillante, etc.), il est possible de les interroger non seulement pour mieux les contrer, mais aussi pour s’en servir comme cadre heuristique afin de sonder des questions éthiques et méthodologiques qui ne se poseraient pas avec autant d’acuité ailleurs. Prenons par exemple la préparation du terrain, son accès négocié une fois sur place, ou encore la construction d’une hypothèse et la véracité d’un résultat. Confrontant diverses interprétations d’une situation à la manière d’un kaléidoscope, Benjamin Joinau interroge ainsi les notions mêmes de vérité et d’objectivité dans son chapitre intitulé « Corée du Nord, réalité quantique » : la tombe Tongmyong est-elle authentique(ment fausse) ? Est-ce vrai ce mensonge selon lequel les étrangers ne peuvent pas prendre un taxi ? La Corée du Nord agit ici comme une loupe quant au travail fondamentalement ingrat du ou de la chercheur·e qui travaille à remettre patiemment en ordre des « fragments d’un objet qui ne se livre jamais totalement » (p. 92).

Pour relever un tel défi, l’ouvrage résulte d’une écriture à plusieurs mains. Les neuf auteur·e·s ont investi des formats variés, du compte-rendu classique de mission (rédigé selon les canons du genre par Françoise Ged, mettant d’autant plus en valeur son [in]utilité ici comme ailleurs si ce n’est pour justifier de financements auprès de bailleurs) aux questionnements éthiques (avec le texte incisif d’Évelyne Chérel, spécialiste de la Corée du Sud, investissant le Nord avec scrupules) en passant par des états de l’art (sur les « thomassons »[2], grâce à Henri Desbois, qui deviennent un outil méthodologique du travail de terrain) ou des traductions de chansons et des listes lexicales (Yannick Bruneton). Faire feu de tout bois est assurément une tactique de (ces) chercheur·e·s, preuve de leur ténacité à comprendre, trouver l’inspiration et expliquer.

L’ouvrage se structure en cinq parties, auxquelles s’ajoutent un avant-propos et un glossaire. La première partie, « Comment faire du terrain en Corée du Nord ? », en présentant les protagonistes, révèle leur rôle respectif et les fils directeurs théoriques mobilisés au-delà des expériences individuelles, en particulier les « thomassons », donnant lieu à une collecte urbaine aiguillant le regard de chacun·e. Complétant habilement les réflexions de Susan Bayly (2019) à partir du cas vietnamien sur les « contextes scopiques », là où les technologies contrôlent et tyrannisent par la surveillance et l’affichage, Koen de Ceuster dépasse avec nuance le cliché d’une réalité obscurcie par celle-ci qu’il faudrait dévoiler, en montrant plutôt que : « C’est la propagande qui produit les cadres interprétatifs de la réalité sociale […]. La question de savoir si les Coréens du Nord croient en leur propre propagande n’a donc pas de sens, comme c’est justement la propagande qui offre les mots et les images qui leur permettent de dire et décrire la réalité » (p. 36).

Poursuivant sur l’accessibilité et les régimes de visualité dans un pays où ils relèvent d’un monopole étatique, Benjamin Joinau démontre bien l’insécurité stable ou la stabilité insécurisante dans laquelle l’équipe est plongée, amenant des formes d’autocensure, une fatigue nerveuse causée par cette propagande permanente, une tension usante entre coprésence et distance : être sur le terrain avec des collègues nord-coréens tout en ayant la sensation de passer à côté des choses.

La deuxième partie, « Retours de terrain et comptes-rendus » interroge à la fois les coulisses des préparatifs en amont, ainsi que la restitution en aval des résultats, à partir de différents formats : carnets de terrain, mémos, échanges de courriels, livrables externes que sont les Back to the Office Report (BTOR)… On voit en particulier combien Valérie Gelézeau s’efforce de trouver des objets d’étude suffisamment consensuels pour éviter le verrouillage idéologique, comme ces micro-espaces abordables, tel un jardin, où l’on peut, parfois sans surveillance, capter des conversations plus spontanées. En régime autoritaire, les espaces publics, où l’on peut discuter en déambulant, peuvent en effet protéger la parole (comme l’a montré Orlando Figes avec Les chuchoteurs en 2009), car penser, dire et faire y suivent des gradients complexes d’expression et de liberté (Droit, 2009).

La troisième partie, « Images Mirages Décalages », plus ramassée, permet au lecteur d’occuper davantage une position d’insider au sein de l’équipe, en prenant connaissance des private jokes nécessaires à la cohésion du groupe ou des photographies de terrain prises par Koen de Ceuster et Françoise Ged, cette dernière y associant une réflexion lumineuse sur la différence entre multitude et profusion dans la société nord-coréenne. Les entrelacs d’extraits de carnets de terrain quotidiens en latin, français et coréen (Alain Delissen) sont parfois difficilement compréhensibles, mais qu’importe puisqu’ils montrent ce qui l’est peu habituellement dans la fabrique du savoir : les matériaux bruts à partir desquels chacun·e s’efforce de travailler.

La quatrième partie, « Le chercheur en Sisyphe », accorde une place centrale aux mots et à leurs traductions à travers les réflexions d’Yves Bruneton sur le nom du pays lui-même, la traduction de chansons d’un groupe populaire de femmes, Moranbong, et la constitution d’un lexique. Avec le chapitre de Benjamin Joinau qui clôt cette partie, nous avons un bon aperçu des différentes façons de mettre à distance les mots comme les visuels, au-delà de cette impression de « tout vu, rien vu, mal vu », afin de tenter de saisir simultanément des états hybrides et complexes : un enquêté peut être par exemple à la fois sincère et non sincère, romancer, sans pour autant être qualifié de « menteur ».

Enfin, la cinquième et dernière partie, plus descriptive, « Nos terrains ou la valse des émotions », se concentre sur les émotions ressenties par les chercheur·e·s : les textes de Valérie Gelézeau et Benjamin Joinau répondent à celui de Pauline Guinard, en faisant état de colère, de frustration, de peur, de stress, mais aussi de surprises, de satisfaction et d’espérance.

Pour finir, l’ouvrage revêt trois intérêts. Le premier, monographique, est finalement limité : on en apprend peu sur le pays, les auteur·e·s restant en fait à Pyongyang, mais davantage sur les conditions de travail des chercheur·e·s. C’est là, sans nul doute, un objectif réussi du livre : arriver à donner à voir le terrain de manière incarnée, habitée, dépassant les discours médiatiques installés, rangeant le pays dans cet « axe du Mal » depuis George W. Bush. Les illustrations de Sun Mu sont en cela touchantes dans leurs capacités à saisir un quotidien ordinaire (un pique-nique, une ruelle en fin d’après-midi, des enfants qui jouent). Le deuxième intérêt du livre est méthodologique, et dépasse largement le cas nord-coréen, non seulement pour livrer une réflexion critique sur le terrain lui-même, mais aussi pour s’interroger sur la recherche en contexte autoritaire (Morgenbesser et Weiss, 2018) ou fermé (Koch, 2013) : comment rendre l’étude de terrain possible dans ces conditions ? Qu’en faire, qu’en dire sans (se) créer de problème, ou céder à l’instrumentalisation ? Enfin, par son écriture et sa mise en page parfois expérimentale, le livre travaille de manière audacieuse nos façons de rendre compte de nos résultats de recherche, au-delà des modes de restitution académiques classiques. Les extraits d’emails partagés entre Valérie Gelézeau et Benjamin Joinau sont pleins de saveurs, non seulement parce qu’ils scandent de manière opportune la lecture en marge (si chère à George Perec, qui court dans tout l’ouvrage), mais aussi parce qu’ils donnent à voir les discussions, les désaccords et finalement la progression d’une recherche comme elle se fait aujourd’hui : en équipe. S’y ajoutent des photos, des bandes dessinées et des QR codes pour accéder à des bonus bibliographiques et photographiques et même un quiz hilarant, montrant toute la complicité entre les chercheur·e·s et l’importance de l’humour pour tenir en de tels régimes (Regamey, 2001 ; Alexievitch, 2013).

Bibliographie

Alexievitch Svetlana, 2013, La fin de l’homme rouge, Arles, Actes Sud.

Bayly Susan, 2019, « The voice of propaganda: Citizenship and moral silence in late-socialist Vietnam », Terrain. Anthropologie & Sciences Humaines, 72.

Droit Emmanuel, 2009, Vers un homme nouveau ? L’éducation socialiste en RDA : 1949-1989, Rennes, Presses universitaires de Rennes.

Figes Orlando, 2009, Les Chuchoteurs. Vivre et survivre sous Staline, Paris, Denoël.

Koch Natalie, 2013, « Introduction–Field methods in “closed contexts”: Undertaking research in authoritarian states and places », AREA, 45(4), p. 390-395.

Morgenbesser Lee, Weiss Meredith, 2018, « Survive and thrive: Field research in authoritarian Southeast Asia », Asian Studies Review, 42(3), p. 385-403.

Regamey Amandine, 2001, « Prolétaires de tous pays, excusez-moi ! Histoires drôles et contestation de l’ordre politique en ex-URSS », Hermès, 1(29), p. 43-52.

[1] Dutilleul Philippe, 2000, Une délégation de très haut niveau, émission « Strip-tease ». Sa diffusion avait fait scandale en Belgique et entraîné le retrait de tous les mandats exécutifs officiels de Willy Burgeon au sein du Parti socialiste.

[2] Inventé par Genpei Akasegawa, néo-dadaïste japonais, ce terme désigne des objets urbains persistant dans leur matérialité alors qu’ils sont devenus sans usage : un escalier qui ne mène nulle part, une porte donnant dans le vide, etc. Échappant à tout ordre utilitaire, ils renseignent sur la rapidité des mutations urbaines de façon à la fois absurde et intime, rappelant l’ordinaire de vies passées. L’artiste a choisi ce nom en référence à Gary Thomasson, joueur de base-ball officiant à Tokyo dans les années 1980, qui était tellement mauvais qu’on se demandait à quoi il servait.