L’Atlas critique de la Guyane est un livre considérable à plusieurs égards : d’abord quantitativement (ce qui n’est pas anodin, nous le verrons), puisqu’il réunit 85 auteurs, 5 cartographes et un comité scientifique de 12 membres, et qu’il se compose de 331 pages de 21 cm sur 27 cm, de 146 textes et de plus de 300 images (cartes, photographies, graphiques, etc.) répartis dans 12 chapitres. Ensuite, ce livre est important en tant que somme originale sur l’histoire et la géographie de la Guyane, en tant qu’ouvrage sur la cartographie, et à travers et au-delà d’elle, en tant que témoignage de la fabrique de l’espace, de la géo-graphie au sens étymologique du terme. Mais surtout, ce livre est fondamental, car il remplit magistralement son ambition : être un atlas critique. Il est la preuve tangible que la déconstruction systématique fondant la cartographie critique (Harley, 1989) n’est pas vouée au scepticisme stérilisant, au relativisme absolu, à l’impuissance cartographique, ni au rejet de la carte, mais que la posture critique en cartographie peut au contraire être constructive, productive, créatrice et heuristique. Au-delà de son inscription dans le champ de la cartographie critique – attestée par les nombreuses références à John Brian Harley (mais aussi à Henri Desbois, Hélène Blais ou encore Thierry Joliveau, du côté francophone) et à des publications marquantes comme la série The History of Cartography (Harley et Woodwrad, 1987) et Cartes et figures de la terre (Rivière, 1980) –, comment cet atlas parvient-il à être véritablement critique ? Après en avoir décrit linéairement le contenu, nous répondrons à cette question en montrant que deux mouvements critiques s’entrelacent : d’une part l’ouvrage critique les productions cartographiques sur la Guyane, et d’autre part, l’atlas produit des cartographies critiques.

Description de l’ouvrage

Les textes des douze chapitres de l’Atlas critique de la Guyane sont présentés sur les pages de gauche, en regard d’une ou de plusieurs images sur celles de droite. La plupart d’entre elles sont des cartes, des photographies aériennes ou des images satellites, mais il y a également des photographies, des graphiques et quelques dessins. En général, le texte et l’iconographie sont finement liés : soit le texte commente, déconstruit ou explique l’image ; soit l’image complète, illustre ou précise le texte.

Le chapitre 1 intitulé « Confiner » (tel un étrange écho au contexte politico-sanitaire de 2020, année de publication de l’atlas) est consacré à la question du fond de carte (projection, habillage, échelle et étendue). Il montre que les cartes représentent souvent la Guyane comme une île coupée de sa région frontalière et intégrée, de manière plus ou moins artificielle, à d’autres ensembles régionaux (Caraïbes, DOM-TOM), nationaux (France), voire internationaux (Union européenne). Le chapitre 2 est dédié à l’histoire du tracé de la frontière sur les cartes de la Guyane, entre conflits historiques, erreurs et usages. Le chapitre 3 traite des enjeux liés aux toponymes, d’autant plus importants dans un contexte colonial tel que celui de la Guyane. Il montre une faible intégration des toponymes autochtones et de la diversité linguistique de la Guyane dans les représentations cartographiques officielles, et, en conséquence, une faible densité des toponymes sur les cartes officielles dans l’intérieur du département. Le chapitre 4 décrit les processus d’élaboration de la couverture topographique de la Guyane par l’Institut géographique national (IGN), et en expose les limites. Au-delà de ce point, c’est la question des référentiels cartographiques qui est abordée, souvent impensée en cartographie, alors qu’elle véhicule des enjeux de légitimité, de transversalité et même d’identité essentiels. Le chapitre 5, « Détecter », est consacré à la cartographie de la forêt guyanaise. À travers ce thème, sont exposés les processus techniques, mais aussi économiques voire politiques, en jeu dans la fabrique des images satellites, celles-ci n’étant pas plus objectives, ni moins discutables que d’autres types de représentations cartographiques. Le chapitre 6, intitulé « Collecter », s’intéresse aux inventaires de la biodiversité faunistique et floristique en Guyane. On comprend que l’étude cartographique de la biodiversité, sur un territoire comme celui-ci, qui pose de considérables défis d’accessibilité, donne davantage d’informations sur les dispositifs d’observation et de collecte ainsi que sur les pratiques de la recherche, que sur la réalité de la répartition des animaux ou des plantes elle-même.

Au centre de l’atlas se trouve une série de notices biographiques, racontant la vie et l’œuvre de neuf cartographes ayant contribué de manière notable à la cartographie de la Guyane. Ce cahier central vise à « réincarner la production cartographique » (p. 153), c’est-à-dire à rappeler que la carte est le fruit du travail d’un (ou de plusieurs) auteur(s), marquée par son (ou des) contexte(s), ses (ou leurs) intentions et ses (ou leurs) choix.

Le chapitre 7 s’intitule « Figer » et concerne la fixation (ou non) du littoral guyanais sur les cartes. Il montre que le trait de côte, semble-t-il objectivable et stable à moins de très fortes perturbations (notamment dues au changement climatique), est en fait un objet de connaissance construit, spécifiquement cartographique, particulièrement fluctuant en Guyane et dépendant de la perspective adoptée. Les définitions géométrique (fractales), géophysique (déplacement de bancs de sable, érosion) et écologique (apparition/disparition de mangroves) sont difficilement « figeables ». De plus, elles entrent potentiellement en concurrence avec les définitions historiques et ethnologiques, ou les enjeux en termes d’aménagement et de gestion des risques liés au littoral. Dans le chapitre 8, il s’agit moins de « Critiquer » des représentations cartographiques ou des jeux de données existants, que de cartographier de manière critique un phénomène en particulier : les flux. C’est l’occasion de démontrer en pratique que la démarche critique – qui implique un travail minutieux sur les données, la sémiologie, le fond de carte (maillage, échelle et étendue) – engage à renouveler la cartographie des flux. Le chapitre 9 est consacré au sujet de l’orpaillage (l’exploitation des ressources d’or). Cette activité est à la fois difficile à repérer (du fait de l’illégalité de nombreux chantiers d’orpaillage), à voir et à localiser (du fait de la couverture végétale, de l’immensité et de l’inaccessibilité du territoire), et donc à cartographier. Et, en même temps, il s’agit d’une activité qui marque le territoire, l’économie et la société guyanaise, qui se trouve au cœur de nombreux débats entre responsables politiques, syndicats miniers, protecteurs de l’environnement et peuples autochtones, et à propos de laquelle beaucoup de cartes, de qualités diverses, circulent. Le chapitre 10 montre l’influence de la cartographie du foncier sur la conception du territoire, et les contradictions qui en résultent en Guyane. Il est à la fois nécessaire d’établir des cartes précises du foncier de la Guyane (ce qui n’est pas encore le cas partout) afin de défendre les droits des autochtones sur leurs territoires. Et, en même temps, les cadastres et les cartes d’occupation du sol peuvent projeter des concepts territoriaux exogènes et dominants sur certains espaces, leur assignant une propriété et une fonctionnalité exclusives, parfois contraires aux usages, notamment aux usages collectifs autochtones. Le chapitre 11, intitulé « Imaginer », explore l’impact des cartes sur nos imaginaires liés à la Guyane (cartes de manuels scolaires, cartes murales ou encore reproduites sur des objets touristiques ou des biens de consommation) et l’appropriation par nos imaginaires des cartes de la Guyane (représentations cartographiques dans les bandes dessinées, dans les films, cartes mentales, etc.). Enfin, le dernier chapitre est consacré au blanc des cartes. Dans le cas de Guyane, ceux-ci peuvent être de différents types et avoir différentes conséquences. Les blancs désignèrent longtemps des territoires supposément « vierges » appelant à la conquête et justifiant l’entreprise coloniale. Ils peuvent également signifier les lacunes cartographiques : territoires inexplorés, phénomènes à découvrir, savoirs à construire, nouvelles formes de cartographie à inventer. Certains phénomènes ou territoires résistent simplement à la cartographie (pour des raisons techniques, conceptuelles ou politiques). Alors, le blanc des cartes peut figurer le « droit à l’opacité » et devient fondamental dans la représentation des espaces de la Relation et du Divers décrits par le penseur martiniquais Édouard Glissant (1996)[1], dans le rang desquels la Guyane se place certainement.

Critiquer les productions cartographiques

Il résulte de la lecture l’évidence que le territoire guyanais concentre plusieurs défis cartographiques : des défis liés à son passé colonial et donc aux biais conquérants des cartes jusqu’au milieu du XXe siècle (voire même jusqu’à aujourd’hui) ; des défis liés à la présence de populations « autochtones » qui dénoncent la marginalisation de leurs représentations spatiales et notamment de leurs toponymes, par rapport aux représentations cartographiques officielles ; des défis liés à la densité, à l’étendue et à l’histoire de sa forêt – impénétrable ? Incartographiable ? Selon qui ? – ; ou encore des défis liés à sa localisation tropicale et au conséquent couvert nuageux permanent. Le premier objectif de l’atlas est de mettre en lumière ces défis et d’en expliquer les processus profonds.

Montrer la diversité des représentations cartographiques

Pour cela, l’ouvrage porte sa réflexion sur toute la diversité de la cartographie : des cartes topographiques aux cartes mentales, en passant par les images satellites, les cartes scolaires, les plans cadastraux, les cartes statistiques, les plans d’aménagements, les systèmes d’information géographique (SIG), les cartographies web institutionnelles, associatives ou amatrices. Les auteurs les considèrent tour à tour (le chapitre 4 est centré sur les cartes topographiques, le chapitre 5 sur les images satellites, le chapitre 8 sur la cartographie statistique de flux), ou les comparent directement (par exemple, quant aux quartiers informels, p. 304, ou au remplissage des blancs des cartes historiques ou topographiques par l’image satellite, p. 297). Il faut souligner une intégration très réussie des techniques de cartographie numériques (télédétection, SIG, « petites cartes du web », webmapping), qui inscrit ainsi l’ouvrage dans le champ, encore relativement marginal, de la géomatique critique (Wilson, 2017 ; Desbois, 2015 ; Noucher, 2017). Certains textes ouvrent de cette manière des perspectives intéressantes concernant les contraintes édictées par la structuration et l’implémentation informatique des SIG, « [favorisant] le découpage en calques verticaux (thématiques) et en blocs horizontaux (géographiques) […] » (p. 293), imposant un certain mode de description et donc une certaine conception du territoire.

Montrer la fabrique des cartes

En partant du cas précis et particulièrement complexe de la Guyane, l’atlas est très informatif sur les aspects techniques de la fabrique des cartes en général. Outre les introductions de chapitre qui font le point sur des notions de cartographie générales – les toponymes, le fond de carte, la topographie, la cartographie des flux, le tracé des côtes et des frontières, la collecte de données géolocalisées, etc. –, on apprend au fil des pages comment est construite une carte topographique (chapitre 4), une couverture orthophotographique (chapitre 5, p. 112-133 en particulier) ou encore à quoi sert la technologie Lidar (p. 126-129). On comprend l’importance, mais également la relativité, des techniques cartographiques (géodésie, télédétection, relevés hydrographiques, croisement des observations ex situ – depuis le ciel – et in situ – au sol). Les auteurs s’appliquent à montrer comment elles sont inondées d’enjeux non seulement techniques, mais aussi épistémologiques, politiques, économiques, sociaux ou symboliques : à l’instar de la non-intégration des toponymes autochtones dans les bases de données toponymiques officielles (p. 64), du caractère expéditif de la réalisation des cartes topographiques au 1:50 000 par l’IGN (p. 88), des polémiques autour de la surface exacte de la Guyane (passée après la Seconde Guerre mondiale de 91 000 km2 à 84 000 km2 – chapitre 2, p. 32-61), ou encore de l’impossibilité de fixer de manière univoque le trait de côte (chapitre 7, p. 166-191).

Une contextualisation historique des cartes

La fabrique cartographique est considérée dans sa profondeur historique, d’abord car l’atlas passe en revue toute l’histoire de la cartographie guyanaise, depuis les planisphères des grandes découvertes au XVIe siècle (p. 296 par exemple), jusqu’aux systèmes d’information géographique et aux webmapping actuels. Ensuite, plusieurs textes adoptent une perspective diachronique afin de mettre au jour certains processus, comme la représentation de la biodiversité (p. 136 et p. 142) ou le mouvement du trait de côte (p. 177). Il s’agit, troisièmement, de raconter l’histoire de certaines cartes pour en faire apparaître les contingences, ou au contraire la force et l’autorité. C’est le cas, ainsi, des textes traitant du schéma départemental d’orientation minière (SDOM) qui a établi, en 2010, une carte de zonage devant fonder la définition de la politique minière en Guyane, en particulier en matière d’orpaillage (p. 222-227). Cette partie expose le contexte de production et décrit les études cartographiques préalables menées à sa marge (p. 224-227). Elle raconte également la réception et la postérité de la carte finale du SDOM (p. 222). Celle-ci, du fait d’un zonage jugé trop simpliste, a cristallisé le débat de toute la société guyanaise autour de l’orpaillage, au point qu’on en a changé le statut a posteriori : son caractère purement informatif et non opérationnel a été affirmé en réaction à la polémique qu’elle provoqua.

Une mise en perspective spatiale des cartes

En parallèle de cette contextualisation historique, l’atlas varie les échelles spatiales pour rendre apparente la limitation de certaines représentations cartographiques isolées. C’est le cas de manière particulièrement notable dans le premier chapitre. La structure de ce chapitre « déconfine » les cartes en faisant varier les échelles géographiques et institutionnelles : de l’île-carte Guyane (p. 20-21) aux différentes régions du monde (p. 26-27), en passant par le bouclier des Guyanes (p. 22-23), le continent sud-américain (p. 24-25) et l’Union européenne (p. 18-19). Un même mouvement de mise en perspective scalaire des phénomènes et des représentations est lisible dans le chapitre 8 sur les circulations : après avoir considéré la Guyane dans son ensemble (p. 94-205, p. 214-215), la démonstration se concentre sur certains lieux ou phénomènes carrefours (Oyapock, Saint-Laurent-du-Maroni et le carnaval, p. 206-207, p. 210-211 et p. 218-219). Elle élargit ensuite la focalisation spatiale en examinant des circulations à l’échelle de la grande région des Guyanes (p. 208-209), puis à l’échelle internationale, à travers le phénomène multiscalaire des circulations d’agents métropolitains entre les différents outre-mer (p. 216-217).

Interpréter la carte : l’herméneutique des symboles cartographiques

Enfin, une dernière méthode critique peut être distinguée : la lecture interprétative de certaines communications cartographiques. C’est le cas par exemple du texte de Pascal Tozzi, p. 18, qui interprète la rhétorique cartographique de la Commission européenne. Les documents concernant les « régions ultrapériphériques » (RUP) de l’Union sont marqués d’un logo représentant un planisphère sur lequel sont reliées les régions ultrapériphériques par une spirale au centre de laquelle se trouve Bruxelles. Celle-ci est interprétée comme une ligne qui relie, certes, ces différents éléments, mais qui souligne également la distance et le rapport de domination entre eux, mettant ainsi en lumière que les régions « ultrapériphériques » ne le sont pas seulement selon des critères physiques, mais aussi politiques, économiques et sociaux.

Produire des cartes critiques

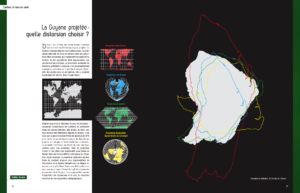

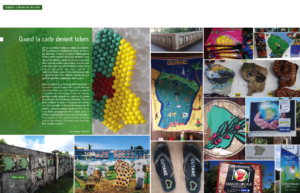

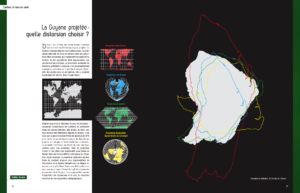

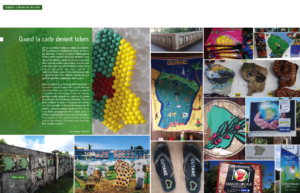

Christine Chivallon, qui conclut l’ouvrage, rappelle la supériorité de la puissance critique du discours textuel par rapport à celle de la carte. Il est vrai que cet ouvrage comporte un paradoxe important : ce sont surtout les textes qui expliquent les techniques, les contextes politiques, sociaux et historiques, ce sont les textes qui interprètent, et non les cartes en elles-mêmes. Ce constat est réel, mais s’en contenter serait faire preuve de peu d’esprit cartographique, car plusieurs cartes produites pour l’atlas sont en elles-mêmes critiques, c’est-à-dire qu’elles expriment un propos critique dont le texte serait incapable, à travers de multiples procédés. Parmi ces cartes, nous voulons souligner par exemple la très forte image de couverture (également reproduite p. 17, voir figure 1), superposant le tracé des contours de la Guyane d’après différentes méthodes de projections. Elle démontre le potentiel de distorsion de la projection utilisée. On peut en outre citer la collection de cartes indiquant la diversité et la répartition spatiale des origines ethnolinguistiques des toponymes (p. 75) ; les collections de cartes représentant les différentes localisations des observations naturalistes selon l’époque (p. 137, voir figure 2), les chercheurs (p. 141) et les espèces (p. 143) ; ainsi que la série de cartes sur les navettes guyanaises (p. 197) révélant la complexité du phénomène et confirmant l’insuffisance de la carte initialement produite par l’INSEE en 2016 (critiquée p. 194). L’anamorphose sert à rendre compte de l’(in)accessibilité des divers points de la Guyane (p. 201, voir figure 3). Un montage accumule les photos d’objets (touristiques, politiques et associatifs) sur lesquels la forme cartographique du territoire de la Guyane est dérivée (p. 288-289, voir figure 4). La juxtaposition de plusieurs types de cartes – carte topographique de l’IGN, plan parcellaire cadastral, carte OpenStreetMap et photo aérienne avec surimposition d’information vectorielle – sert, page 305, à montrer que les quartiers informels sont invisibles sur les cartes institutionnelles. Enfin, une des cartes de la série topographique de l’IGN représentant la Guyane au 1:50 000 est simplement reproduite pages 312-313 : l’absurdité de certaines images cartographiques apparaît alors, celle-ci possédant plus de blanc que de terre, et seulement une infime partie de territoire français dans son coin supérieur gauche, du fait des règles du tableau d’assemblage.

Figure 1 : « La Guyane projetée, quelle distorsion choisir ? », Atlas critique de la Guyane, p. 16-17.

Figure 2 : « Les régimes spatio-temporels de la prospection naturaliste », Atlas critique de la Guyane, p.137

Figure 3 : « Accessibilité de Cayenne, confronter les distances », Atlas critique de la Guyane, p. 201.

Figure 4 : « Quand la carte devient totem », Atlas critique de la Guyane, p. 288-289.

Fabriquer un atlas critique

C’est enfin en tant qu’atlas, c’est-à-dire en tant qu’ensemble éditorial de cartes, que l’Atlas critique de la Guyane s’affirme comme véritablement critique. Il rejette la quête d’une représentation cartographique absolue, vraie, synthétique, et abandonne l’ambition d’exhaustivité (souvent associée au genre de l’atlas) au profit du dynamisme de l’accumulation, de la « mise en dialogue » cartographique et de la « vision kaléidoscopique » que permet ce format éditorial (les citations sont extraites de l’introduction du livre, p. 4-5). C’est par cette posture que l’ouvrage parvient à la fois à s’inscrire dans le genre de l’atlas et en même temps à en renouveler la forme.

Une structure critique

La structure globale de l’atlas est marquée par la fragmentation et l’accumulation de la diversité (de cartes, de médias, de points de vue, de sources, de techniques, etc.), méthodes garantissant l’ouverture (cet atlas n’est pas un discours clos) et le dynamisme propres à la démarche critique, voire le droit au « désordre » (selon Christiane Taubira dans sa conclusion, p 322), au chaos ou à l’opacité, spécifique aux approches postcoloniales et à la pensée de la Relation glissantienne qui inondent implicitement tout l’ouvrage. Le nombre de chapitres (12), de contributeurs (90) et de cartes (plus de 300) souligne également que la méthode privilégiée se situe davantage du côté de l’accumulation que de la synthèse. Ceci correspond finalement à l’un des principes fondamentaux de la forme éditoriale de l’atlas, qui contrebalance par leur multiplication la nature synthétique, et donc parfois lacunaire, des cartes prises individuellement (dans un atlas, des cartes de différentes emprises, différentes échelles, différentes thématiques se répondent et se complètent).

L’Atlas critique de la Guyane découpe, fragmente le problème complexe de la cartographie de la Guyane en une série d’informations relativement simples, disparates et complémentaires. Il s’avère ainsi hautement pédagogique et accessible à un vaste public potentiel (grand public, lecteurs scientifiques, opérationnels et décideurs, etc.). Les titres des chapitres, enfin, mettent à eux seuls en lumière la conception de la cartographie développée dans l’ouvrage : chacun est un verbe, correspondant à une étape de la fabrication d’une carte (« délimiter », « nommer », « mesurer », « collecter », etc.). La cartographie est avant tout affaire d’actions impliquant des choix. C’est aussi pour cela que sont mis à l’honneur au centre du livre les auteurs de ces actions : les cartographes. Certains intitulés connotent eux-mêmes une appréciation critique sur les modes habituels de cartographie : « confiner » pour désigner la définition du fond de carte, « figer » pour celle du trait de côté, « gouverner » pour traiter de la cartographie foncière ou encore « oublier » pour appréhender le thème du blanc des cartes.

Des principes graphiques critiques

Concernant la cartographie elle-même, on remarque que toutes les cartes sont graphiquement différentes (couleurs, symboles, mise en pages, taille, typographie des légendes, etc.), ce qui est potentiellement déroutant pour le lecteur habitué aux atlas. Une première explication de cette hétérogénéité graphique tient aux sources et aux statuts variés des cartes : des cartes récupérées, c’est-à-dire produites par ailleurs et présentées telles quelles, jouxtent des cartes conçues spécialement pour cet atlas et inédites ailleurs, elles-mêmes réalisées par plusieurs cartographes. Cette diversité graphique connote un certain amateurisme et nuit parfois à la lecture : difficile de distinguer clairement les cartes de la première catégorie de celles de la seconde et donc de comprendre le statut de chaque carte. Cette diversité vient souligner ce qui est sans doute le seul manquement de l’atlas : alors que la contextualisation est centrale dans l’approche critique, les cartes manquent par moment d’informations de contexte, que ce soit sur leur réalisation, leur publication ou encore leurs dates. C’est néanmoins dans cette variété graphique que réside l’une des grandes réussites de l’ouvrage : n’avoir pas établi de charte graphique homogénéisante pour les cartes a pour résultat la création d’une forme graphique elle-même critique. Cela permet en effet de montrer visuellement les principes d’accumulation et de diversité fondant l’atlas. L’absence d’homogénéité graphique participe également, au côté du dossier central et des titres de chapitres, à mettre en avant la figure du cartographe et son statut d’auteur. De même qu’aucune feuille de style rhétorique n’a dû être imposée aux nombreux auteurs des textes, il semble qu’aucune charte graphique n’ait été imposée aux cartographes, qui sont en outre crédités en dessous de chaque carte, exactement comme les auteurs des textes – ce qui est loin d’être le cas dans tous les atlas.

L’Atlas critique de la Guyane prouve donc, aussi bien dans le fond de ses textes que dans la richesse et l’originalité de sa forme, que l’aventure critique est cartographiquement et éditorialement productive et véritablement heuristique.

Nous espérons que ce compte-rendu – si peu « critique » soit-il – aura répondu à l’appel vertigineux à critiquer la critique, lancé en conclusion de l’ouvrage.

[1] La Relation est un concept forgé par le romancier et philosophe martiniquais Édouard Glissant tout au long de son œuvre critique pour penser les systèmes politiques et poétiques issus des siècles d’esclavage et de créolisation aux Amériques. La Relation décrit un processus complexe englobant le monde et les espaces contemporains – dont les Antilles créoles font figure d’exemples particulièrement avancés –, leur histoire et leurs expressions, en particulier linguistiques, littéraires et poétiques. La pensée de la Relation est une pensée du divers, de la multitude, du relatif, des différences et des détails, qui ne sont plus définis par rapport ou à partir d’une identité (Glissant, 1990 et 1996). Elle implique également un « droit à l’opacité », invoqué dans l’Atlas critique de la Guyane (p. 314-317) pour réinvestir de sens nouveau et positif les blancs des cartes de la Guyane.

More